“Ни один класс в обществе не питает такого сочувствия к Верховной власти в ее борьбе со всякими злоупотреблениями, как именно люди пера и мысли, так называемые литераторы”.

Ф.И. Тютчев

Нижеследующие заметки посвящены специфике взаимодействия власти и знания в русском варианте перехода от старого режима к модерну в середине XIX в. Возникает сомнение в самой постановке вопроса, предложенного Мишелем Фуко. Насколько приложимы к российской истории его провокативные идеи о еще большем в сравнение с l’Ancien Régime ограничении свободы индивида в современном нам обществе тотального контроля[1]? Нам бывает трудно оценить радикальность мысли Фуко, ввиду того, что Россия до сих пор так и не преодолела существенных составляющих старорежимного уклада.[2] Причем они сохраняются в настоящем нашей общественной жизни не только в качестве архивного реликта или идеологического рудимента, а как важная составляющая самих отношений между людьми. Имеются в виду неформализованные практики насилия, которые до сих пор остаются неписанным законом бытования таких институций как российская армия и тюрьма. Поэтому мы и не можем полновесно поддержать парадоксальную критику Фуко гражданских институтов власти и систем права, принятых в современных западных демократиях за их неразорванную пуповину с юридической моделью суверенной власти. Ведь они не получили у нас постоянной прописки ни в дореволюционные, ни в советские, ни в новейшие времена.

Поэтому карты и диаграммы Фуко требуют на российском материале как минимум существенных уточнений. Тем не менее его подход вполне уместен при характеристике отдельных русских исторических реалий.

***

Мы не станем прибегать в определении истоков упомянутой специфики к придуманным самими русскими мыслителями мифологемам «русской идеи», «соборности», «веры» и прочих мистических способностей, которыми якобы обладали старосветские россияне. Нас будет больше интересовать то, что может быть названо попытками модернизации и рационализации жизненных укладов русского общественного бытия в середине позапрошлого века. Отсюда мы рассчитываем получить какие-то гипотезы относительно причин неудачи или напротив триумфа, якобы независимого от всего остального мира дискурса, который зовется «русской философией».

К упомянутым «укладам» относятся, прежде всего, абсолютная монархия, крепостное право, система образования и цензура печати с зависимым в них положением общества, крестьянства, знания и слова. Соответствующую зависимость от религии, государственной идеологии, потребностей хозяйства, системы развлечений и т.д. мы подобно Фуко не будем спешить характеризовать в терминах запрета и подавления. Но с другой стороны можно определенно сказать, что до уровня такого тотального контроля и надзора, через которые Фуко смотрит на фигуры западноевропейского «чистого знания», наш «русский логос» так и не дорос. Вопрос в том, беда это наша, или повод для оптимизма?

Как-то усиленно доказывать связь власти и знания на отечественном материале не приходится, и то, что у Фуко смотрится эффектным парадоксом, у нас выглядит чуть ли не банальностью. Но легче от этого в плане понимания России как своеобразного исторического и этнографического феномена не становится. С известными уточнениями нашу проблему можно сформулировать как вопрос национальной идентичности, обросший на сегодня множеством мифов, одним из которых и является тезис особого характера русской философии. Наша дальнейшая работа будет двигаться в перспективе его демистификации, к которой мы подойдем со стороны только одного из упомянутых укладов, а именно цензуры. Мы хотим исследовать, как она влияла на становление форм и стилей русской философии, литературы и публицистики. Подобно проблеме сексуальности для Фуко, она является для нас примером парадоксальных отношений, установившихся в российском обществе между индивидуальностью, дискурсом, истиной и принуждением.

***

Эта тема не очень популярна в среде историков русской философии. В прошлом веке в этом направлении думал только такой терминатор «особости» русской философии как Густав Шпет. Небольшая цитата из «Очерка развития русской философии» (М., 2008. С. 96) на эту тему: «Запрещение философии и свободного философствования искажает ее, а ее искаженное творчество принимает формы уродливые и эстетически отталкивающие. Любовь к «мудрости» как к свободному мастерству мысли вырождается в псевдофилософское умствование косной морали здравого смысла». На материале истории философии конца XVIII — первой половины XIX вв. Шпет проследил происхождение сюжетов того назидательно-моралистического повествования, который курсировал затем по самым различным текстам, заявлявшим себя как философские. Все они, как ему удалось показать, не обладали какой-то философской спецификой, являясь более менее смонтированными из западных источников. А постулируемый в них синтез разобщенных начал – онтологических или гносеологических был обречен на самораспад уже в пределах соответствующих текстов.

Наиболее оригинальной темой русской философии всегда была сама Россия «как материальная проблема и проблема истории и историзма как формальная и методологическая проблема»[3]. К сожалению, этот историзм так и не вывел русскую философию в поле универсального самоосмысления человеческого бытия, остановившись на проблематике самопознания, неизменно ввергавшей русских мыслителей в порочный круг самооправдания и психологизма.

Однако о некоторой «особости» русской философии все-таки можно говорить. Только ее не стоит связывать с якобы сохраняемыми православной церковью незамутненными истинами веры, славными традициями самодержавия и натуральностью крестьянского быта, якобы безвозвратно утраченными западной цивилизацией. Точнее было бы связать ее с отечественными репрессивными практиками и институтом дознания и признания, оставившими глубокий след даже на уровне этимологии. Не случайно синонимический ряд дериватов истины связан в русском языке с известными пыточными процедурами. Например, понятие подлинности – с полученными под голландскими линьками признаниями. А вспомните первоначальное значение словечка «подноготная», или словосочетания «добиться правды». Не лишне упомянуть и процедуру дознания после добровольного публичного возгласа «Слово и Дело!»[4]. Прибегавшей к этому кличу доносчик подвергался специальной пытке, смысл которой отнюдь не сводился к желанию избежать лжесвидетельства. Он был больше связан с желанием власти опосредовать насилием любое знание, и оспариванием какого бы то ни было иного его источника помимо ее самой.

Приведу еще пару анекдотических сюжетов из нашего доцензурного прошлого. М. Гернет[5] рассказывает о примечательных узниках XVIII в. Это, например, предсказатель Авель, сидевший при нескольких царях в течение 20 лет за, якобы, точное предсказание времени их смерти, нашествия французов и сожжения Москвы. Он был отправлен в монастырь только при Николае. Это и первый русский экономист-самоучка Посошков, имевший неосторожность написать в начале XVIII в. труд «О скудости и богатстве» и скончался в Петропавловской крепости в 1726 г.

Еще более интересен персонаж Филипп Беликов, сосланный при Анне Иоанновне в Тобольск «за некоторую вину». Уже оттуда он обратился к властям с предложением написать две книги — одну по натуральной экономии, а вторую алхимическую. Власти отреагировали положительно, взяли с автора подписку, что он «ничего противу Богу и ее императорского величества высочайшей персоны и Российской империи отнюдь писать не будет», и поместили в Шлиссельбургскую крепость «для лучшего написания» упомянутых книг. Он провел в тюрьме 18 лет с женой и детьми и был выпущен только Екатериной. Правда, написать ему удалось только одну книжку по экономии, на которую Сенат вынес вердикт, что она лишена важности и вызывает подозрение, что автор помешан. Все эти случаи относятся, так сказать, к доцензурным временам. Но приведенные примеры вполне могут служить аллегорией положения интеллектуала в России.

***

Начиная со времен царствования Александра I («масона»), затем Николая I («душителя») и Александра II («освободителя») можно различить несколько стратегических ансамблей, которые развертывают по отношению к философии как специфическому опыту и дискурсу диспозитивы власти-знания:

- отношение с религией;

- отношение с самодержавием;

- отношение в связке православие-самодержавие;

- отношение с обществом (народом).

Эти ансамбли зародились не в один момент, а претерпевали множественные и прерывистые становления и трансформации на протяжении второй половины XVIII в. – первой XIX в., особенно в эпоху реформ. Но объединяет их все фундаментальное отношение к философии как инструменту на службе внешним ей самой целям. Независимо от решения вопроса о том, обладает ли философия автономией как таковая, фактом является сам этот утилитарный взгляд на философию, поддерживаемый преобладающим числом известных русских философов, общественных и политических деятелей.

Но наш вопрос связан с сомнением: насколько искренни, или точнее насколько аутентичны, не искажены цензурным вмешательством общие философские стратегии русских мыслителей? Например, их сосредоточенность на вопросе различия разума и веры, попытки обоснования последней как особого способа познания или даже альтернативы западноевропейскому понятию ratio.

Здесь достаточно вспомнить известные истории с государственными деятелями (вроде М. Сперанского), литераторами (вроде А. Радищева) и философами (вроде И.Б. Шада, П. Чаадаева или И. Киреевского), которых в XIX в. признавали бунтовщиками, умалишенными или революционерами. Потому первые попытки самостоятельного философствования у русских не могли не быть затронуты формами своеобразной мимикрии перед возможными репрессиями. Хотя формы этой мимикрии могли существенно разниться и внутри России и в сравнение с аналогичными явлениями истории Запада.

Здесь достаточно вспомнить известные истории с государственными деятелями (вроде М. Сперанского), литераторами (вроде А. Радищева) и философами (вроде И.Б. Шада, П. Чаадаева или И. Киреевского), которых в XIX в. признавали бунтовщиками, умалишенными или революционерами. Потому первые попытки самостоятельного философствования у русских не могли не быть затронуты формами своеобразной мимикрии перед возможными репрессиями. Хотя формы этой мимикрии могли существенно разниться и внутри России и в сравнение с аналогичными явлениями истории Запада.

Как известно, западные философы отвечали на соответствующие вызовы своих властей и церквей идеями, подобными теории двойственной истины. Версии этой теории встречаются уже у Сократа-Платона, и через Аверроэса, Дунса Скотта, Оккама и Р. Бэкона доходят до Канта. Однако эффективность подобного теоретического ответа была существенно связана с формами самой власти, разделенной между множественными центрами сил. И обратно, при всей компромиссности этой теории и условности самой фигуры ratio в социальном поле ее привлечение, безусловно, способствовало демократизации и рационализации властных отношений.

Но в российских условиях как мы уже говорили, они требуют серьезных уточнений. Наша идея состоит в том, что форма абсолютной истины, обнимающей собой природную, социально-политическую и религиозную сферы, на которую преимущественно претендовала русская мысль, во многом являлась лишь отражением всеобъемлющих, имперских стратегий российской власти. Не то, чтобы мы намекаем здесь на абсолютный и сакральный характер это власти. Она, разумеется, принимала в разные времена формы аналогичные тем, которые исследовал в своих трудах Фуко[6].

***

Как государственный институт светская цензура возникает почти одновременно с философией. Надо сказать, что в цензурные комитеты, духовные и специальные цензуры часто входили университетские профессора, а в начале XIX в. цензурные органы вообще располагались в университете. Известным цензором Санкт-Петербургской духовной академии был Ф. Голубинский, цензорами работали О. Новицкий, А. Майков и Я. Полонский, П. Вяземский и И. Гончаров. Но наиболее интересна для нас деятельность главы цензурного комитета по иностранной печати еще дореформенного периода нашего знаменитого поэта Ф.И. Тютчева.

Для Тютчева цензура не представляла собой исключительно запретительного инструмента. Здесь надо учитывать, что на первых этапах своего становления цензура была альтернативной абсолютного запрета, т.е. разрешенной формой существования той же литературы, философии и других наук. Она даже выполняла некоторые положительные функции, которые однако не стоит преувеличивать[7].

Функция цензуры непрерывно уточнялась и трансформировалась в связи с политической конъюнктурой. Так, вступая в должность Тютчев жаловался, скорее, на отсутствие цензуры, и его усилия были направлены на доказательство благотворности подцензурной печати и соответствия ее целям самодержавия. Фигура отсутствия цензуры не предполагала, разумеется, вседозволенности, а скорее означала, что запретительной цензуре подвергался не столько запрещаемый предмет, сколько возможность граждан государства самим оценивать благотворность или пагубность тех или иных нововведений.

Прежде всего новый председатель Цензурного комитета определил принципы своей деятельности как своего рода формы рационализации отношений суверенной власти и нарождающихся общественных сил. Под соответствующие цензурные формулировки[8] Тютчеву еще в дореформенный период удавалось (порой против мнения подчиненных ему цензоров) разрешать издание такой небезопасной для самодержавной и православной России литературы как книги Бастиа, Беккариа, Бентама, Ламартина, Луи Блана, Тьера, Дарвина, Боккаччо, Байрона, Шелли, Бальзака и Гейне.

Его позиция по цензуре сводилась к тому, что запрет литературного сочинения может вызывать в публике только ложный к нему интерес.[9] По мнению Тютчева нужно было разрешать появления большинства иностранных сочинений и поощрять выход отечественных, опираясь только на бдительность в отношение наиболее вопиющих нарушений закона.[10] Однако, учитывая, что меру применения закона определяет власть, критерии подобной законности оставались размытыми. Тютчев находил их на границах своего «просвещенного разума», считая, что это и есть разум государственный.

И здесь он совпадал с мнением человека более далекого от изящной словесности — барона В.Н. Корфа, бывшего при Валуеве главноуправляющем II отд. E.И.B. канцелярии, который обращал внимание именно на необходимость коренного изменения законодательства в смысле перехода от системы предупредительной (или предварительной) цензуры к последующей (карательной)[11]. Он же связывал вопрос о цензуре напрямую с вопросом о раскрепощении крестьян.[12]

15-летняя работа Тютчева в комитете заставила его изменить свои взгляды на возможности рационализации цензуры, когда он на практике столкнулся с неработающими законами и их использованием только в качестве инструмента отправления деспотической власти. Ему пришлось испытать разочарование в применимости истин своего «разума» к государственной службе. Но это разочарование было перенесено им и на разум как таковой. «Самое бесполезное в этом мире – это иметь на своей стороне разум», — жаловался поздний Тютчев[13]. Постоянный мотив его переписки – бессознательность и даже извращенность действий самодержавной власти, которую он критиковал, правда, с консервативных позиций государственника-националиста.

Желание Тютчева поделиться с властью богатствами своего ума и таланта превратила его поэзию в орудие политических интриг и идеологической пропаганды. С этой точки зрения следует по-новому взглянуть на его бессмертные строки о несоразмерности России «умам» и «аршинам». Ироничность (если не реакционность) этой формулы, свидетельствует больше о разочаровании Тютчева в разуме, нежели о восторгах перед тайной русской души.

***

Власти, как всегда, опередили своих консервативных реформаторов. В 1865 г. Александр II ввел французскую (карательную) цензурную систему времен II-й империи, составленную на основе французских законов 1819 и 1852 гг., но сохранив ряд элементов старой предупредительной системы.

Тютчев более всего протестовал именно против этой половинчатости, собиравшей в себе худшие черты обеих систем.

Но поначалу он надеялся, что принятый закон не будет использоваться как орудие против прессы, а только как предупредительная правовая мера. Однако, в конце концов, он сам пришел к пониманию несовместимости идей разума и права с абсолютизмом[14].

Во многом проблема Тютчева, как типичного представителя правительственной интеллигенции первой половины XIX в. состояла в ограниченности его собственного реформаторства узким кругом просвещенных дворян, для которых он добивался большей свободы. Подобно другим соратникам графа С. Уварова он противостоял только карьеристам, пробивавшимся в дворянство через чиновничью службу, но оставался равнодушным к запросам широких народных масс. «Там где самодержавие принадлежит лишь государю, — писал он дочери уже в 1870, — ничто не может быть более совместимым как свободная печать, но это невозможно там, где каждый чиновник чувствует себя самодержцем. Но весь вопрос в том, чтобы самодержец не чувствовал себя чиновником»[15].

***

Очевидно, что с подобных позиций невозможно было противостоять распространению деспотической формы политического мимесиса. В ситуации, когда сам царь провозглашается представителем Бога на земле, творцом и единственным гарантом закона, говорить о его собственной подчиненности этому закону не приходится. Но его реальное взаимодействие с подчиненными не может в тоже самое время претендовать на характер отношений Бога со своим творением. Вернее, именно в силу символического подражания такому отношению, подчиненные царя фактически подражали ему формально, не отвечая ни за что содержательно. И более всего они подражали его насилию, в том числе из мести государству, распространявшего насилие на них самих.

Здесь нелишне напомнить тезис Фуко, что власть не может принадлежать как собственность даже суверену. Невозможность владеть полнотой «божественной власти» остро чувствовали как раз государи, обладавшие, казалось бы, абсолютным господством над всеми слоями общества. Иван Грозный, терроризировавший своих приближенных мнимыми отречениями и оставлявший вместо себя на престоле ряженого — яркий символ такого положения дел. Однако это не значит, что власть была в России прерывиста и гетерогенна[16].

Хотя абсолютность власти всегда была только виртуальной, она имела сменных акторов-актеров, которые в присутственный день разыгрывали настоящий театр суверенной жестокости, чтобы затем спокойно уйти домой, в частную жизнь. Важна, действительно, не только фигура царя-самодержца, божьего помазанника. Для России принцип сакральности власти всегда стыдливо скрывал ее фактически профанный характер. Власть предполагала ту степень жестокости, которой каждый из власть имущих и предержащих мог приобщиться на время, и затем расстаться с ней — как бы без последствий и всякой ответственности. Ибо окончательное прощение и искупление было предоставлено в этой системе даже не царю, а Богу. Произвол царя и чиновников был в этом смысле как бы продолжением и исполнением божественного произвола.

Поэтому невинное обсуждение вопросов «естественного права», рациональной цензуры, а, тем более, двойственной истины, университетскими профессорами и придворными интеллектуалами считалось опасным и вредным, даже при признании Бога и его помазанника единственными источниками этой естественности и рациональности. Кстати, с точки зрения абсолютистской модели власти это было вполне справедливо. Ибо совместить ту же идею свободы печати с фигурой суверенной самодержавной власти, исходящей из предпосылки своей единственности и освещенности религиозной истиной, не представляется возможным.

Поэтому попытки рационализации русского быта сверху были неудачны вовсе не из-за невосприимчивости народа, а из-за неадекватности самой русской власти, которая вводила в заблуждение и затем репрессировала даже своих верных слуг. Такова судьба николаевского министра народного просвещения кн. С. Уварова, изобретателя чуть ли не первой и единственной идеологической доктрины российской власти[17]. Ее слабое место в пресловутой «народности», которую не следует проецировать на все русское общество, а тем более на «русский народ». Речь шла о фигуре, которая обнимала бы собой силу, не сводимую просто к первым двум, хотя определялась она первоначально только через самодержавие и православие. Но она оказалась как бы миной замедленного действия, ибо в условиях быстро развивавшихся к середине века разночинных слоев, городского населения и свободного крестьянства она постепенно начала наполняться совершенно другим содержанием, нежели то, которое вкладывал в нее Уваров. Поэтому его реформы запоздали, а на смену ему пришел еще более обскурантский министр Ширинский-Шихматов, закрывший на время лавочку русской философии, правда для ее же пользы. Парадоксальным образом в его лице победила оппозиционная интеллигенция[18], которая вскоре сама уступила место нарождающемуся разночинству.

И только с выходом к середине XIX в. на историческую арену новых общественных сил (разночинной, а затем и рабоче-крестьянской интеллигенции) в русскую литературу проникает и новый тип мимесиса, уже не подражающий «божественной» власти, отклоняющий любую внешнюю норму и образец. Писатель второй половины века исходит уже из иных типов чувственности и подражает иным моделям субъективации. Тело Другого перестает быть для него агентом дистрибуции насилия, а само насилие лишь предметом изображения (как еще у Л. Толстого). Например, в творчестве Ф. Достоевского оно становится литературным приемом, самим способом, «каким реальность может быть представлена»[19]. Его герои больше не конкурируют с властью суверена, пытаясь присвоить ее себе. На кон выставляется индивидуалистическое «своеволие». Однако по иронии судьбы именно в этих условиях, в довесок к смеси деспотической и дисциплинарной власти в Россию приходит… биополитика.

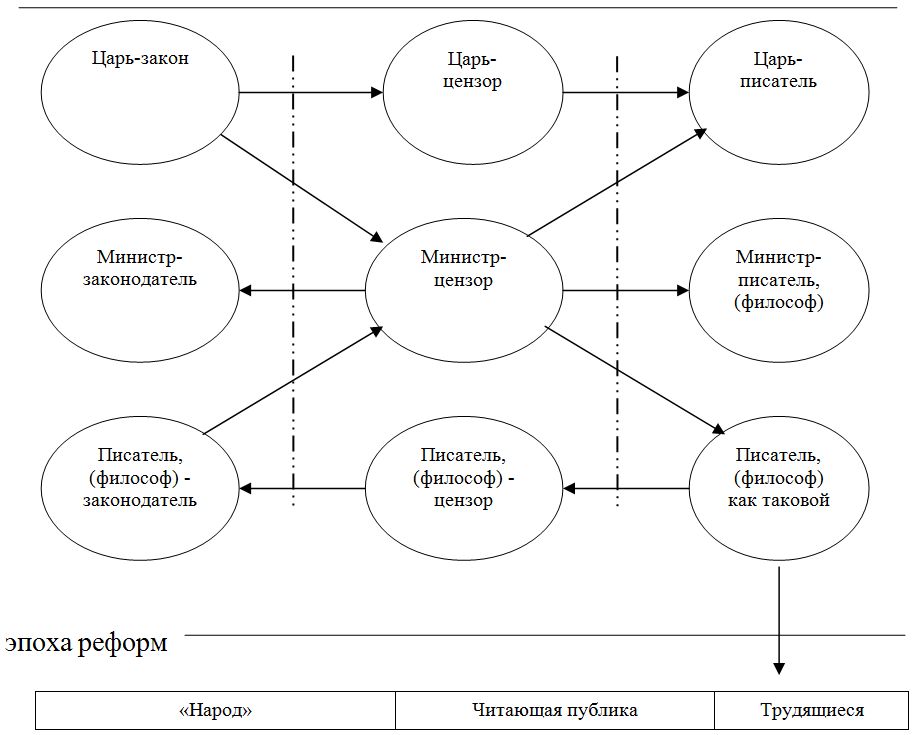

В заключение рассмотрим в этой связи следующую схему преобразований[20]:

Я попытался применить то, что Фуко говорил об отношении власти и знания в связи с производством сексуальности к пониманию феномена цензуры в царской России в эпоху модернизирующих реформ середины XIX века.

При подобной попытке приложения методологии Фуко к российскому материалу было необходимо учесть его специфику, сравнивая модернизирующие социальные изменения в Западной Европе, и прежде всего во Франции с соответствующими процессами в России XIX в.

Главным отличием цензуры, вернее цензурной политики в России по сравнению с Францией было сохранение смешанной системы предварительной и карательной цензур, на фоне постепенного разложения монархической власти. Известно, что подобное смешение было не чуждо европейским странам на всем почти протяжении XIX века, и как правило было реакцией власти, что монархической, что республиканской на угрозы ее существованию. Но все же в России сохранение элементов предварительной цензуры носило устойчивый, постоянный характер вплоть до первой русской революции 1905 г. и революции Октябрьской, а также с известными оговорками сохранилось в Советское время.

Соответствующее отношение желания с законом, его особая российская экономика, более всего меня интересовали. Я хотел показать, что цензура выполняет не только запретительную функцию, но и позитивную. Т.е. сам запрет выступает здесь в качестве рационализующей и оформляющей контролируемый феномен (печать, литературу, в целом культуру) функцию.

Таким образом, при описании функционирования российской цензуры мы следовали (одновременно их уточняя), тем «правилам предосторожности», которые Фуко сформулировал в «Воле к знанию» в связи с пониманием диспозитива сексуальности.

На материале русской истории подтверждается, что не следует понимать предмет цензурного запрета в качестве некоторой области незаинтересованного научного познания или культурного интереса в отношении которого затем идеологические требования привели в действие механизмы цензуры. Предмет цензурного запрета конституируется из отношений власти и системы общественных отношений, благодаря которым существует культура.

Отсюда по-новому предстает роль русских цензоров, которые по крайней мере в комитете иностранной цензуры, были как правило высококультурными людьми своего времени. Характерно, что они не просто разрешали что-то или запрещали, а формировали сами формы рациональности, сам язык коммуникации власти и общества, т.е. конституировали сам предмет цензурного запрета, часто являясь одновременно видными философами, поэтами, литераторами своего времени.

Можно сказать без натяжки они пытались сформировать сам объект желания, т.е. не столько освободить его, сколько впервые обнаружить и утвердить в этом качестве.

***

Цензура в России как разработанный закон и институт появился только в начале XIX в., хотя разумеется цензурные вмешательства власти имели место и при Петре I и при Екатерине II. 1720 годом датируется указ Петра о надзоре за религиозными сочинениями, который передавался в руки церковному ведомству. Первое, что характеризует российскую цензуру как институт – это ее заимствованный характер. Собственно оригинальным, как мы уже говорили, была в ней смешанность заимствованных из разных источников элементов. Известно, что русские первоначально заимствовали цензурные уставы в Австро-венгерской империи, затем у французов и немцев.

Формирование этого института связано с проникновением на российскую почву буржуазных и либеральных идей из Западной Европы, однако как часто это будет и в дальнейшем, соответствующие идеи проявлялись у нас в реакционной и сугубо утилитарной форме. Широко известно, что либерализм Екатерины Великой, выкупившей библиотеки у Дидро и Вольтера и состоявшей с энциклопедистами в близкой переписке, натолкнулся на нежелание применять соответствующие идеи к российской крестьянской массе и обществу в целом. Отголосок французской революции в России – крестьянский бунт под руководством Емельяна Пугачева, сильно напугал Екатерину и стал главной причиной ее разочарования в либеральных реформах. Хотя бунт этот был немым, (т.е. не предполагал цензурных вмешательств), и по крайней мере по форме не отрицал, а напротив опирался на фигуру монаршей власти. (Пугачев ведь объявлял себя выжившим Петром III). Разумеется, в отношение его, как и в отношение нарушителей феодального спокойствия всего XVIII века в России применялась стратегия исключения, изъятия и лишения.

Ситуация начинает меняться после войны с Наполеоном I. Первый цензурный устав Александра I был принят в 1804 г. и отличался известным либерализмом.

Вызванное во много войной с Францией восстание декабристов 1825 года так напугало его Николая I, также двигавшегося первоначально путем реформ, что внедрение новых общероссийских реформационных законов М. Сперанского растянулось на долгие годы. Введение цензурных установлений были частью этого пути. Современники называли цензурные Уставы 1826 и 1828 гг. «чугунными».

Характерным фактом было также то, что законы эти в силу их заимствованности, не вытекали из потребностей русской культурной жизни и были ей несоразмерны. В 30-е годы XIX-го столетия, когда они начали активно применятся, их по сути не к чему было применять. Количество изданий и литераторов было в то время вполне обозримым. Поэтому из истории известно, что Николай I имел личные беседы с Пушкиным, Гоголем или например консервативным публицистом Катковым, защищал их от цензурных преследований и обещал быть «личным» цензором. Официальная цензура, в силу тех же обстоятельств доходила до мелочной опеки, и одинаково запрещала и патриотов, и западников, и либералов и консерваторов. При этом российская печать была столь слаба, что даже традиционно обладавшие большим числом подписчиков консервативные издания имели в 30-е гг. не более 5000 подписчиков. Оппозиционная же печать практически вымирала в те годы. Так «Телескоп» Надеждина, в котором в 1936 году появилось 1-е философическое письмо Петра Чаадаева, и без этого письма было на грани закрытия. Запрет и неприятности с его изданием позволили ему остаться в истории. Очень маленькое число читателей было и у славянофилов, в издаваемом Киреевским «Европейце», также вскоре закрытым. Т.е. именно цензурные скандалы во многом поддерживали интерес к этим изданиям. Запреты помогали по сути привлечь интерес общества к литературе, которое было крайне пассивным.

Ужесточение цензуры в конце 40-х гг. было связано с революционными процессами в Европе. Николай I создает тайные органы для надзора над самой цензурой и меняет состав цензоров с культурных и образованных слоев, на чиновников и карьеристов. Этот период в русской истории часто называют «цензурным террором». Эффективность прямого внеправового контроля над печатью очень скоро сойдет на нет.

Уже в 50-е гг. рост городов, приток населения из деревень, появление феномена разночинства, индустриализация и т.д. стали теми количественными факторами, которые к 60-м переросли в качественные и неизбежно привели к буржуазно-либуральным реформам. Немалую роль сыграл и неуспех изоляционной политики Николая, проявившийся в Крымской войне.

Реформы 60—х гг. коснулись цензуры непосредственно. В 1865 г. были приняты «Временные правила», на основе французских законов 1819 и 1852 гг., т.е. скопированы с законов Людовика 18 и Наполеона III. Но это была только буква закона о цензуре, которой русские цари стремились следовать как европейской моде, «дух» же оставался по-преимуществу австрийский, особенно в отношение иностранной печати.

Французская система предполагала судебное преследование уже вышедших изданий. Но как мы уже говорили, в России сохранилась и предварительная цензура. В результате, эта мера выступала даже как ужесточение цензуры, особенно первоначально (в 40-е гг.), когда она предполагала пересмотр и запрет уже пропущенных предварительной цензурой изданий.

Впрочем, литераторы всегда воспринимали новые меры власти в отношении печати как ужесточение цензуры (Булгарин), хотя здесь присутствовало некоторое преувеличение. Тотальность цензуры не следует преувеличивать. Помимо неизбежных прорех в выстроенном русскими охранителями заборе (личные заказы, покупка через букинисты и т.д.), русская цензура в виду своего смешанного характера столкнулась во времена реформ 60-х гг. с рядом парадоксов. Например, книги, которые были разрешены уже для перевода, оставались запрещенными в качестве иностранных оригиналов. Это говорило о том, что машина цензуры работала анонимно и на холостых оборотах. (Факты коррупции цензоров, торговля конфискатом полицией и т.д.)

То же самое следует сказать и об известном ужесточении цензурных преследований при Александре III, связанном с убийством его отца и общей консервативной политикой этого царя. Однако парадоксом при социологическом изучении этого вопроса оказалось то, что количество запрещенных книг, на фоне неуклонно увеличивающего количества ввозимой литературы из года в год только снижалось по сравнению даже с дореформенным периодом, причем не только в процентном соотношении. Важно также отметить, что в отличие от царствования Николая II, реформы при архиреакционном Александре III объективно продолжались, а для последнего русского царя потребовались революции, чтобы как-то изменять ситуацию в сторону большей свободы.

Можно конечно сослаться при этом на факт приспособления книжного рынка с требованиям русской цензуры. Например, книготорговцы практически не брали литературу эротического содержания или политические сочинения откровенно антироссийского направления. Но цензурные преследования преимущественно распространялись в конце XIX века именно на такого рода издания. Думается все-таки, что устаревшая цензурная машина просто не могла уже справляться с потоками литературы, которые прорывали ее как старую плотину. Поэтому потребность в свободе печати, пришедшей в Россию только в 1905 г., после первой русской революции, и соответственно более экономичном и тотальном виде надзора не была чьим-то хитрым умыслом.

Важным моментом отличия западной истории цензуры и русской, на который обращают внимание исследователи, является не столько даже отставание русских и заимствованный характер их законов, сколько постоянная несовпадение революционизации российской ситуации и западной. В то время как на Западе наступала уже реакция, в России начинались отголоски революции и либеральные реформы. Так было и при Екатерине II, к которой могли стремится Вольтер и Дидро, и при Александре II, не говоря уже о революции начала XX века.

В этих начальных условиях, наблюдение Фуко, что в отказе и критике царского произвола либералами-реформистами, сохраняется юридическая модель власти, нам довольно трудно поддержать. Иначе придется сделать несколько натянутый вывод, что русские культурные деятели, либералы стремились к закону, чтобы иметь возможность получать удовольствие от его нарушения.

Игорь Чубаров

[1] Одна из первых попыток приложения наблюдений и выводов Фуко к российскому материалу принадлежит Л. Энгельштейн. Ключи счастья. Секс и поиски обновления России на рубеже XIX-XX вв. М., 1996.

[2] Ср.: Александр Эткинд в статье «ФУКО И ИМПЕРСКАЯ РОССИЯ: ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННЕЙ КОЛОНИЗАЦИИ» (МИШЕЛЬ ФУКО И РОССИЯ Сборник статей. Спб., ·М.,· 2001 С.166-167), в частности пишет:

«В конце XVIII —начале XIX в. Российская империя проходила те же переходы от системы личного права и публичных казней к системе формального права и дисциплинарного принуждения, что и другие европейские монархии. Новые кодексы писались по образцу австрийских и прусских, иногда британских нововведений. Дисциплина солдатского тела достигалась в Петербурге теми же методами, что в Париже или Берлине. Крепостное право было отменено раньше и более правовым путем, чем американское рабство. В таких важных случаях, как отмена смертной казни, признание имущественных прав женщин или инициатива объединенной Европы, Россия опережала европейских партнеров.

В то же время грустный опыт русской монархии показывает необоснованность той идеализации королевского права, которая очевидна у Фуко 2 . Русские цари согласились бы скорее с Карлом Шмиттом, что суверенитет основан не на повседневном соблюдении закона, но на его экстраординарных нарушениях 3 . Законодательство сопровождалось чрезвычайным, но очень регулярным

применением внезаконных практик принуждения и насилия. Те плавно развивались в свои дисциплинарные версии, основанные на видимости добровольного участия сторон. Как раз эти переходы и складки — явления, логически парадоксальные, но исторически закономерные, — более всего интересовали Фуко. Своими текучими или, скорее, поливалентными понятиями, такими как дисциплина, он открывал путь для параллельного анализа явлений не просто разных, но политически полярных.

Сколь важна была эта риторическая стратегия для автора, предвидящего (зло)употребления своих идей в идеологических дебатах, столь недоступной она оказалась для тех из читателей, кто привык к более простым условиям существования. Популярное чтение Фуко интерпретирует его аналитические категории как линейные фазы развития и далее превращает их в оценочные стандарты, с помощью которых ставятся оценки (недо)раз-витию (не)нравящихся культур. Вместо истории мы получаем очередную версию трехуровневой схемы: абсолютная монархия — полицейское государство — либеральная демократия. Эта схема была близка сердцу прогрессивных юристов середины или (к востоку от Парижа) конца XIX в.; уже Токвиль в своем споре с Гизо возражал против подобных упрощений. Применительно к России позитивистская редукция ведет к выводу, что Российская империя и вслед за ней Советское государство так и не перешли границу между принуждением и дисциплиной и, короче, не были либеральными обществами 4 . Чтобы прийти к этому, не нужно было тратить усилий на чтение Фуко.»

[3] Шпет Г. там же. С. 229.

[4] См.: Евреинов Н. История телесных наказаний в России. СПб., 1913.

[5] История царской тюрьмы. Т.1. М., 1960.

[6] См.: Фуко М. Воля к знанию. История сексуальности. I, М., 1996. С. 194-204.

[7] Ср.: Котович А. Духовная цензура в России 1799-1855. СПб., 1909. С. 39-40.

[8] Вот эти определения: 1. Книга пережила эпоху; 2. Умаление идейного содержания; 3. Ссылка на классику (Боккаччо), при признании участия ее в колебании основ Западного общества (Гейне); 4. Всемирная известность, хотя и различно от Ветхого Завета, но идя строго научным путем не касается книг священного писания и не опровергает их (в случае Дарвина). – т.е. неявно используя аргумент разделения истин.; 5. Неразрешенные для публики, но не запрещенные безусловно записки Екатерины II с предисловием Герцена; 6. Мемуары декабриста Розена за показ того как декабристы ложно понимали общественную пользу и любовь к отечеству, демонстрацию политической несостоятельности их учения при показе Западу образцов русского семейного быта; 7 Книга А.-Т. Гримма, несмотря на ее враждебность России разрешена ввиду того, что он был воспитателем детей Николая I и самого Александра II. См.: Чиркова Т.В. Литературная цензура в период перехода России от феодализма к капитализму. М., 2002. С. 31-35.

[9] В письме к Аксакову 65 года он пишет: «Всякое вмешательство власти в дело мысли не разрешает, а затягивает узел, что будто бы пораженное ею ложное учение, — тотчас же под ее ударами, — изменяет, так сказать, свою сущность и вместо своего специфического содержания приобретает вес, силу и достоинство угнетенной мысли». Цит. по: Чиркова Т.В. Там же. С. 50.

[10] Признаки по которым книги при Тютчеве запрещались:

- Сочинения философские, отвергающие рациональными и материалистическими доводами бытие Бога, свободу воли, бессмертие души, — Гл. обр. немецкие книги.

- Сочинения религиозные с полемическим направлением против Библии, личности спасителя, коренных христианских верований и догматов православия. – на фр. яз. Ренан и Штраус.

- Сочинения политические на немецком, французском и польском с воззваниями к польскому народу.

- Сочинения исторические на тему Петра III, Павла I и Николая I.

- Сочинения памфлетические и эротического содержания с неприличными намеками на правление Наполеона III. См.: Чиркова Т.В. Там же. С. 36-37.

[11] Далее цитаты по Джаншиев. С. 449-451.

[12] Пр. Фойницкий сравнивал положение печати после переподчинения ее полицейскому управлению с положением «временнообязанных крестьян». (447-Джаншиев).

[13] Цит. по: Чиркова Т. С. 61.

[14] Тютчев писал: «Эта власть не признает и не допускает иного права, кроме своего, что это право… исходит… от материальной силы самой власти и что эта сила узаконена в ее глазах уверенностью в превосходстве своей весьма спорной просвещенности». Цит. по: Кожинов В. Тютчев. М., 1994. С. 437.

[15] Цит. по: Чиркова Т. С. 58.

[16] Ср.: Фуко М. Воля к знанию. История сексуальности, I. М., 1996. С. 194-204.

[17] Несмотря на всю ее условность и противоречивость, которую также выявил Шпет. См. цит. изд. С.???

[18] См. Шпет Г. Цит. изд. С. 272.

[19] Ср.: Подорога В. Мимесис. Т.1. М., 2006. С. 449 и сл.

[20] Пояснение схемы: Схема демонструирует замкнутость системы культуры и образования в России 19 в. – разрывы обусловлены желанием свободы писателя, даже когда он царь или министр.

Идея права не работает именно пока нет публики, так как замкнутый на себя господствующий класс, и царю не позволяет в принципе быть писателем. Цензура как бы обращается на саму себя.

Из смешанных фигур наиболее интересна фигура цензора-писателя (Тютчев). Обратите внимание на отсутствие инверсия цензора-императора.