Varlam Chalamov et le temps du goulag

(Expérience d’une anthropologie négative)

Introduction

La Résurrection du mélèze

« Le massacre de millions de gens en toute impunité ne put réussir que parce qu’ils étaient innocents. » Chalamov

« Dans le Nord, les arbres meurent couchés, comme les hommes. Leurs énormes racines mises à nu ressemblent aux griffes d’un oiseau de proie géant cramponnées à la pierre. Ces énormes griffes s’étiraient vers le bas, vers le permafrost, en mille petits tentacules, en pousses blanchâtres couvertes d’une écorce marron et tiède. Tous les étés, le permafrost cédait légèrement et une racine-tentacule fine comme un cheveu s’enfonçait et se fixait dans le moindre centimètre de terre dégelée. Les mélèzes deviennent adultes en trois cents ans : ils dressent lentement leur corps lourd et puissant au- dessus de leurs faibles racines, étalées dans la terre pierreuse. Une forte tempête fait aisément tomber les arbres aux pieds fragiles. Les mélèzes tombent à la renverse, le faîte toujours du même côté, et ils meurent étendus sur une épaisse couche de mousse tendre, vert vif ou pourpre.

Seuls les arbres bas, tordus et enroulés sur eux-mêmes, harassés par leurs mouvements tournants à la poursuite du soleil et de la chaleur, seuls ces arbres sont solidement implantés, solitaires, éloignés les uns des autres. Ils luttent depuis si longtemps avec acharnement pour survivre que leur bois meurtri ne vaut rien. Leur tronc court et noueux, recouvert d’horribles excroissances semblables à des éclisses posées sur des fractures, est impropre à la construction, même dans le Nord, si peu exigeant quant aux matériaux. Ces arbres tordus ne valent rien non plus comme bois de chauffage : leur résistance à la hache peut exténuer n’importe quel travailleur. Ils se vengent ainsi sur tous de leur vie brisée par le Nord. »[1]

(1959)

« On la met dans un bocal où il y avait eu des conserves, plein de la méchante eau du robinet, chlorée et désinfectée, une eau qui peut tuer à elle seule tout ce qui vit — et qui le fait volontiers —, l’eau morte qui coule du robinet à Moscou.

Le mélèze est plus sérieux que les fleurs. Dans la pièce, il y a beaucoup de fleurs, aux couleurs éclatantes. On y met des bouquets de merisier et de lilas dans de l’eau chaude, on entaille les tiges et on les trempe dans de l’eau bouillante.

La branche de mélèze, on la met dans de l’eau froide, à peine tiédie. Elle a vécu plus près de la Rivière Tchornaïa que toutes ces fleurs, toutes ces branches de merisier à grappes et de lilas.

La maîtresse de maison le sait bien. Comme le sait le mélèze.

La branche, soumise à une volonté humaine passionnée, bat le rappel de ses forces physiques et spirituelles, car les forces physiques ne suffiraient pas pour qu’elle ressuscite : la chaleur de Moscou, l’eau chlorée et le bocal en verre, plein d’indifférence. D’autres forces se réveillent en elle, des forces secrètes.

Au bout de trois jours et trois nuits, la maîtresse de maison est réveillée par une odeur étrange, confuse de térébenthine, une odeur faible, fine et nouvelle. Dans la peau de bois rugueuse, de jeunes et nouvelles aiguilles vivantes, fraîches ont éclos et jailli ouvertement à la lumière.

Le mélèze est vivant, il est immortel : ce miracle de la résurrection ne peut pas ne pas se produire puisque la branche de mélèze a été placée dans le bocal le jour anniversaire de la mort, à la Kolyma, du mari de la maîtresse de maison, un poète.

Même la mémoire du défunt participe à la renaissance, à la résurrection du mélèze. Cette tendre odeur, cette verdeur éclatante des aiguilles sont d’importantes prémices de vie. Faibles, mais vivantes, ressuscitées par quelque force spirituelle secrète, prémices dissimulées dans le mélèze qui se montrent au grand jour.

L’odeur du mélèze était faible, mais nette et aucune force au monde n’aurait pu effacer, étouffer cette odeur, éteindre cette lumière, cette couleur verte.

Pendant combien d’années, le mélèze, déformé par les vents et les gelées, se tordant pour suivre le soleil, a-t-il tendu vers le ciel, à chaque printemps, ses jeunes aiguilles vertes ?

Pendant combien d’années ? Cent. Deux cents. Six cents. Le mélèze de Dahurie vient à maturité au bout de trois cents ans.

Trois cents ans ! Le mélèze dont la branche, la brindille respirait sur une table, à Moscou, était contemporain de Natalia Chérémétieva et pouvait rappeler son amer destin : les vicissitudes de sa vie, sa fidélité et son endurance, sa fermeté spirituelle, ses tourments physiques et moraux qui ne diffèrent en rien de ceux de l’année 1937, avec la nature septentrionale déchaînée qui déteste l’homme, et le danger mortel des crues printanières et des tempêtes de neige hivernales, avec les dénonciations, l’arbitraire grossier des chefs, la mort, l’écartèlement, le supplice de la roue subis par le mari, le frère, le fils, le père qui se dénonçaient et se trahissaient les uns les autres.

N’est-ce pas là un thème russe éternel ?

Après la rhétorique du moraliste Tolstoï et le prêche forcené de Dostoïevski, il y a eu des guerres, des révolutions, Hiroshima et les camps de concentration, des dénonciations et des exécutions.

Mêlant les différentes dimensions du temps, le mélèze a mis la mémoire humaine face à sa honte et rappelé l’inoubliable.

Le mélèze qui a vu mourir Natalia Chérémétieva, comme il a vu des millions de cadavres, immortels dans le permafrost de la Kolyma, comme il a vu la mort du poète russe — ce mélèze vit quelque part dans le Nord pour constater et pour crier que rien n’a changé en Russie : ni les destinées, ni la méchanceté humaine, ni l’indifférence. Natalia Chérémétieva a tout raconté, tout noté avec sa force et sa foi pleines de tristesse. Le mélèze dont la branche a ressuscité sur une table de Moscou vivait déjà quand Chérémétieva faisait son triste voyage menant à Bériozovo, qui ressemble tant au chemin qui va à Magadane, au-delà de la mer d’Okhotsk.

Le mélèze distillait, distillait littéralement son odeur comme de la sève. L’odeur se transformait en couleur, rien ne les distinguait.

Dans l’appartement moscovite, le mélèze respirait pour rappeler aux gens leur devoir d’homme, pour qu’ils n’oublient pas les millions de cadavres, les millions d’hommes ayant péri à la Kolyma.

Une odeur faible, obstinée : c’était la voix des morts.

Et c’était au nom de ces défunts que le mélèze osait respirer, parler et vivre.

Pour ressusciter, il faut de la force et de la foi. Mettre une branche dans l’eau, c’est bien loin de suffire. Moi aussi, j’ai mis une branche dans l’eau, elle s’est desséchée, elle est devenue inerte, frêle et cassante : la vie l’a quittée. Elle a plongé dans le néant, elle a disparu, elle n’a pas ressuscité. Mais dans l’appartement du poète, le mélèze a ressuscité dans un bocal d’eau.

Certes, il y a les branches de lilas, de merisier, il y a les romances sentimentales. Le mélèze n’est pas un sujet de romance.

Le mélèze est un arbre très sérieux. C’est l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal, qui ne fut ni un pommier, ni un bouleau, l’arbre qui était au jardin d’Éden avant qu’Adam et Ève en soient chassés.

Le mélèze, c’est l’arbre de la Kolyma, l’arbre des camps de concentration.

À la Kolyma, les oiseaux ne chantent pas. Les fleurs de la Kolyma sont éclatantes, exubérantes, grossières, elles n’ont pas d’odeur. L’été est court, avec un air froid et sans vie : chaleur sèche, et froid saisissant la nuit.

À la Kolyma, seul l’églantier des montagnes a une odeur, avec ses fleurs rubis. Ni le muguet rose au modelé grossier, ni les énormes violettes, grosses comme le poing, ni le genévrier rabougri, ni le pin nain éternellement vert n’ont d’odeur.

Seul le mélèze remplit la forêt de sa vague odeur de térébenthine. On a d’abord l’impression qu’il s’agit d’une odeur de décomposition, d’une odeur de cadavre. Mais à y regarder de plus près, à la respirer plus profondément, on comprend que c’est l’odeur de la vie, de la résistance au Nord, de la victoire.

De plus, dans le Nord, les morts ne sentent pas : ils sont trop émaciés, exsangues, et puis, le permafrost les conserve.

Non, le mélèze n’est pas un arbre pour romances, sa branche ne vous inspirera pas, ne vous donnera pas envie de chanter. Il s’agit là d’une parole d’une profondeur tout autre, d’une autre strate des sentiments humains.

L’homme envoie une branche de la Kolyma par avion : il veut rappeler qu’il existe. Pas lui, personnellement, mais les millions de détenus tués, martyrisés, qui reposent dans des fosses communes au nord de Magadane.

Aider les autres à se souvenir, ôter de ses épaules ce lourd fardeau : avoir vu cela et trouver le courage de ne rien dire, de ne rien se rappeler. L’homme et sa femme ont adopté une fillette, une fillette détenue dont la mère est morte à l’hôpital, afin de prendre sur eux une obligation qui engageait ne serait-ce qu’eux deux, afin de remplir un devoir personnel.

Aider les camarades, ceux qui sont restés en vie après les camps de concentration de l’Extrême-Nord…

Envoyer cette branche rugueuse et souple à Moscou.

En expédiant cette branche, l’homme ne comprenait pas, ne savait pas, ne pensait pas qu’on allait la ranimer à Moscou, que, ressuscitée, elle exhalerait l’odeur de la Kolyma, qu’elle fleurirait dans une rue de la capitale, que le mélèze prouverait sa force, son immortalité. Six cents ans de vie pour un mélèze, c’est presque l’immortalité pour l’homme ; il ne savait pas que les gens de Moscou allaient toucher de leurs mains cette branche dure, austère et rugueuse, qu’ils allaient contempler ses aiguilles d’un vert éblouissant — sa renaissance, sa résurrection — et qu’ils trouveraient dans son odeur non pas le souvenir du passé, mais le souffle de la vie. »[2]

(1966)

***

Dans l’image du mélèze se trouve la source de la symbolisation par Chalamov de l’expérience négative du goulag. Nous n’avons pas affaire à des récits-souvenirs où l’auteur parvient à s’écarter du passé du goulag et à écrire sur ce sujet dans le style de l’observateur « éloigné ». Au contraire, il le retravaille au présent. Ce n’est pas un processus facile. Chalamov a parfaitement senti cette rupture temporelle dans un système poétique qui ne peut être adouci que par la symbolisation.

Le fragment ci-dessus de l’hymne en l’honneur de l’arbre de la Kolyma (le mélèze) constitue le modèle de cette symbolisation. On peut dégager quelques lignes directrices.

Première ligne : le mélèze comme symbole du monde. Chalamov tâche de faire de son expérience un vécu universel, il cherche à nous faire entrer, nous lecteurs, dans la vie quotidienne du camp. Le mélèze doit aider à cela, non pas seulement en tant qu’«arbre de la Kolyma, arbre des camps de concentration», mais en tant qu’arbre du monde universel. Dans cette vision véritablement cosmologique du goulag, rien ne perd sa place ni son sens, tout s’unit à tout.

Deuxième ligne : le devenir arbre, animal, pierre – le devenir Nature. Chalamov se vit comme un arbre de goulag défiguré, presque mort, il est ce mélèze de la Kolyma (en tout cas, on trouve beaucoup d’attestations de ce type d’identification poétique dans ses recueils de poésie)[3]. La force de désagrégation de l’identité personnelle dans les camps est telle que toute tentative pour conserver son identité se heurte à des obstacles insurmontables. Il n’y a qu’une seule issue : l’identification imaginaire à la Nature ; elle seule donne l’espoir de survivre. C’est pourquoi il faut étudier les instincts, la relation à la « vie » et à la « mort », l’indifférence et le calme des animaux comme des plantes, des pierres, des chutes d’eau, des baies et des champignons. Les lois de la vie « naturelle » se retrouveront plus tard chez Chalamov à la base de son éthique du goulag, qu’il suivra jusqu’à la fin de sa vie.

Troisième ligne : l’éveil à la vie. Trois jours et trois nuits passent et la branche du mélèze se met à revivre… combien de morts et de résurrections Chalamov a-t-il endurées ? Et le savait-il lui-même ? Pourtant c’est une branche et ce n’en est pas une, c’est le mélèze lui-même dans toute la splendeur de sa couronne éternellement verte qui devient un symbole — il renferme toute une classe d’images. C’est un parcours allant de l’arbre mort, qui ressuscite en sentant pourtant la mort et le pourrissement, vers l’arbre vivant prêt pour une nouvelle naissance. Mais c’est surtout l’odeur tenace de térébenthine — que ce soit une odeur de mort ou de vie, elles sont de toute façon indiscernables pour l’odorat du prisonnier.

Et quatrième ligne : parler à partir d’une mémoire longue. Le mélèze dans la poétique symbolique de Chalamov n’est pas tel ou tel arbre, c’est un arbre particulier, l’arbre des morts et des vivants, c’est-à-dire l’arbre des tortures et de l’exécution, de la mort et de la vie, de l’oubli et de la résurrection. En ressuscitant, le mélèze se met à parler avec nous à partir de son âme immortelle — c’est ainsi qu’apparaît la mémoire de ceux qui nous ont quittés, les traces de l’existence de tous ceux qui sont morts au goulag. Comme si cette mémoire s’était ranimée dans la cuisine moscovite uniquement pour rétablir dans notre mémoire le poète défunt (Ossip Mandelstam)[4]. Mais c’est déjà beaucoup. En d’autres termes, le mélèze s’éveille à la vie par la force de notre mémoire, et non par sa propre nature…

Bien sûr, toutes ces lignes n’existent pas isolément, elles possèdent une multitude de points d’intersection qui les déplacent, les dissimulent, les plongent dans les profondeurs vers d’autres lignes, ou les rejettent à la surface de la narration. Par ces points j’entends des nœuds de sens qui rendent possible la reconstruction de la vision chalamovienne du goulag comme monde dans lequel il voyait le double spéculaire de la société stalinienne.

|

|

| Arbre des morts chinois | Arbre des morts scandinave (Edda) |

L’arbre de la connaissance.

L’arbre de la connaissance.

in Raymond Lulle, Arboi scientae, ed. Lyons, 1515.

|

|

Jacques Callot. Les grandes misères de la guerre. (1633)

Première Partie.

Qu’est-ce que l’arbre des morts ?

Nous en savons suffisamment sur l’ancien mythologème de l’Arbre du monde. Rappelons comment le symbole de l’arbre est étudié par l’analyse mythologique : il est défini comme une des structures les plus universelles de la conscience humaine, de la pensée, de toute la pratique d’assimilation du monde, comme un schéma spatio-temporel fondamental de mise en ordre du chaos originel. Autrement dit, la symbolique de l’arbre est empreinte dans la structure de n’importe quelle activité humaine : la pensée, la langue, les contes, les rêves, le mythe ; elle couvre toutes les frontières de la topologie vitale : embryon, point de départ, voie, centre, files, rayons, segments et hiérarchies, mouvement rotatif, mouvement vers le haut, vers le bas ou mouvement saisissant la profondeur. L’arbre ne supporte aucun espace non rempli par lui, et d’ailleurs l’espace n’existe pas (ni toutes ses variétés : espace social, politique, culturel, linguistique, etc.) là où il n’y a pas de travail pour la création, la croissance ou l’élévation de l’arbre. Avant tout espace et tout temps, l’arbre existait déjà en tant que topologie unique du monde[5], la topologie la plus universelle. Et dans les sciences, de la biologie à la linguistique, domine le même principe unique d’organisation de l’expérience humaine : une ramification à partir d’un centre unique, « un devient deux ». Partout le même inévitable passage se réalise : chaîne, arbre, grille — l’ordre des ordres. Et partout, ne s’arrêtant pas un instant, se poursuivent les recherches de l’être unique, de l’essentiel et universel commencement des commencements. L’arbre de la vie, l’arbre de la connaissance, l’arbre du bonheur, l’arbre du monde, l’arbre des morts, l’arbre phallique, l’arbre d’Adonis, l’arbre d’Abraham, l’arbre d’Œdipe, l’arbre de Florensky, les “arbres” de Chomsky… L’arbre-principe comme moyen d’organisation de l’espace radial, de l’espace centré, sédentaire, émetteur de cercles, érigeant continuellement toutes les nouvelles hiérarchies que traversent différentes voies… N’est-ce pas ce principe universel qui organise la mémoire de la lignée, qui crée l’histoire en donnant pour la première fois un futur, un ordre de tout temps, qui transforme le pouvoir en politique, la pensée en doctrine, le livre en culture ? N’est-ce pas lui qui dirige toutes les images qui reposent dans les profondeurs de la psyché humaine comme archétypes éternels (K. Jung) ? N’est-ce pas lui qui intervient en qualité de condition nécessaire du patron et de la dérivation des structures grammaticales, du passage de la profondeur à la surface de l’énonciation (N. Chomsky)[6] ? Et enfin, n’est-ce pas le symbole unique pour tous les états psychiques de celui qui plonge dans la méditation en cherchant à se libérer de la contingence des vécus quotidiens[7] ?

***

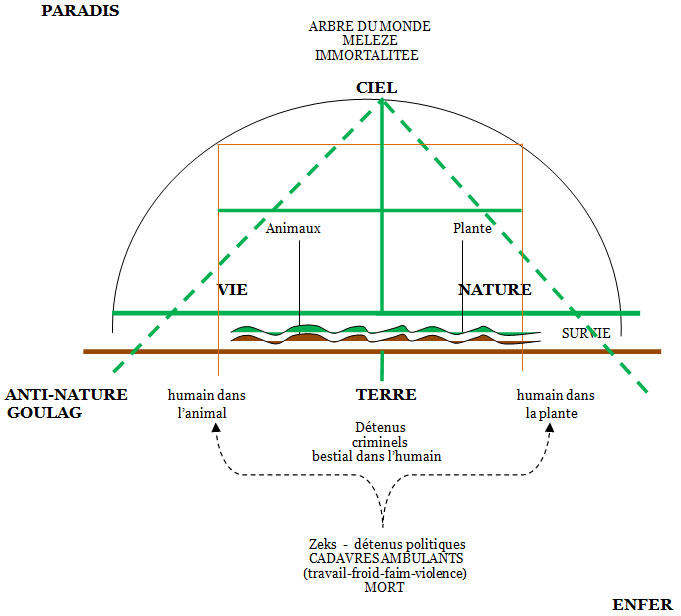

Dans le diagramme ci-dessous nous avons cherché à refléter la structure du monde du goulag du point de vue de la perception de toutes ses dimensions, c’est-à-dire en tant que totalité.

Il est vrai qu’il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une reconstruction de la vision (de l’optique) de ce qui appartient exclusivement à Chalamov. Le monde de Chalamov se divise en trois parties représentées sur notre diagramme : au centre, le MÉLÈZE, le principal symbole constructif du monde chalamovien, il verticalise et lie entre eux ces mondes séparés : NATURE et ANTINATURE (le goulag), entre lesquels se trouve le ruban fragile et étroit de la SURVIE, où les cadavres ambulants meurent tandis que les imbéciles sont pleins d’espoir, un monde de vie humaine presque détruite qui dépend des mondes supérieur et inférieur. Dans la coupole céleste de la NATURE agit un facteur d’immortalité, de mouvement perpétuel et de changement, de sommeil de plomb et de réveil, de pourrissement et de résurrection ; il reçoit le soutien de la puissante horizontale des « animaux », des « plantes », des « pierres », de l’« eau », de la « glace » ; dans le monde de l’être naturel, il n’y a pas de mort, il y a seulement des passages vers une nouvelle forme de vie. Le monde inférieur est le monde de l’ANTINATURE (du goulag). On y trouve l’habitant du camp, le zek, qui essaie de conserver une chance de survivre pour « cet » instant, ce « maintenant », non pas «aujourd’hui» ou «demain». C’est le monde du travail vain et totalement déprécié, le travail des esclaves du goulag[8].

L’opposition dantesque souvent mentionnée par Chalamov entre le PARADIS et l’ENFER permet d’équilibrer diagonalement notre schéma. Le PARADIS et l’ENFER sont toujours à côté, quoique partout. Chalamov répète souvent que le goulag n’est pas l’ENFER, c’est le moule de notre monde, pratiquement rien ne les distingue[9]. Au fond, l’ENFER, c’est un lieu où la vie n’est en principe pas possible, où sont rassemblés tous les vices et les crimes, et les justes châtiments leur correspondant, des tortures étonnantes par le raffinement de douleur qu’elles provoquent, et, ce qui est essentiel, des tortures qui durent éternellement… L’ENFER n’est pas le modèle du goulag, c’est sa VÉRITÉ, mais bien sûr il faut prendre cette affirmation dans un sens précis. L’ENFER de Dante est beaucoup plus humain que le camp de travail stalinien à la Kolyma. Le véritable ENFER n’est pas le lieu où se réalise une justice tardive, mais le lieu où l’on torture et supplicie des innocents, et plus la victime est innocente, plus les tortures qu’on lui inflige sont douloureuses. Comme l’ENFER où nous emmène Virgile est beau et intéressant ! Tout le monde est à sa place, chacun de ses habitants est présenté dans la niche de son crime/châtiment comme une figure clairement visible, avec les instruments de ses tortures, et chacun est entouré d’une multitude de rappels mnémoniques le reliant à la véritable histoire de l’Italie. L’ENFER de Dante, c’est une société idéale de justice pour tous. Au contraire, pour le goulag, on ne doit pas se poser la question de savoir si cette structure est juste. Cette question est absurde et ridicule. Commençons plutôt par dire ne serait-ce que cela : le goulag est le lieu commun pour tous les lieux à l’intérieur desquels il n’y a pas de place pour la vie. Le camp stalinien frappe par son absence de lieu pour la vie et de tout ce qui pourrait devenir un tel lieu. Il n’y a pas de personnes, mais seulement des noms et des sobriquets. Le salut dans un camp, c’est trouver une place quelconque (et il s’agit toujours d’un lieu de survie, et leur nombre est très limité). Le camp n’est pas une prison où chacun a sa place. S’il n’y a pas de justice, c’est aussi parce qu’il n’y a une personne qui pourrait savoir ce que c’est ; et si c’est un Enfer, alors il est chalamovien, pas dantesque – il n’y a là absolument aucune personne.

La décoration de ma religion,

Les fauves, les broderies du feuillage

Avec toujours la même, la même constance

Je les appelle à mon secours.

Le Meurtre des animaux

La nature de la Kolyma, quelle que soit sa rudesse pour l’homme (surtout pour celui qui n’en est pas protégé), vit sa vie sans rien savoir de l’existence de la communauté des camps. Chalamov sent parfaitement l’indépendance du paysage, de ces arrière-plans qu’il décrit en détail et avec amour. La sphère naturelle a beau parfois être tellement «mortelle» à l’égard des martyrs des camps, si pleine d’événements, elle ne perd jamais pour autant sa pureté virginale, et même la proximité de la laideur et de la bassesse humaines ne la corrompt pas ni ne la modifie en rien. L’espace naturel est rempli des qualités idéales, des hautes valeurs morales de l’être humain, lesquelles sont anéanties par l’existence dans les camps, littéralement effacées du visage humain. Le camp exploite l’inhumain-dans-l’humain en écrasant toute qualité humaine, en l’offensant et l’humiliant à tel point que n’importe quel animal ou n’importe quelle bête de la taïga apparaît bien plus humain en comparaison avec les esclaves malfrats et les esclaves des camps. C’est justement à eux que Chalamov confère fidélité, honneur, et capacité à aimer.[10]

Quand on lit des récits, courts mais pénétrants, comme « L’Écureuil », « La Chatte sans nom », « Leçons d’amour », ou des poésies comme « Épervier », « Louanges des chiens », « Ballade pour le petit élan », « Le Papillon noir », on se rend compte à quel point Chalamov avait profondément compris l’impossibilité, la folie, tout l’inhumain du goulag. Les plantes humanisées sont mises sur le même plan que le rythme continu de la mort/résurrection. Par exemple, la description de l’étonnant pin nain de Sibérie répète exactement la cause de l’existence de n’importe quelle autre plante ou arbre de la Kolyma : mourir/ressusciter, briller/s’éteindre, être mort/revivre.

L’écureuil et la folie de la foule

« L’écureuil vit des gens déboucher au pas de course d’une ruelle avant qu’ils ne l’eussent aperçu, et il comprit tout. Il fallait descendre, parcourir une dizaine de pas et là-bas, il y aurait de nouveau les arbres du boulevard : alors, il leur montrerait de quoi il était capable, à ces chiens, à ces héros.

L’écureuil sauta à terre et s’élança droit dans la foule malgré les pierres et les bâtons qui volaient à sa suite. Puis, après s’être faufilé au milieu de ces bâtons, de ces gens – « Frappe ! Frappe ! Ne lui laisse pas le temps de souffler ! » —, l’écureuil regarda derrière lui. Toute la ville était sur lui. Une pierre le toucha au flanc, il tomba, mais se releva instantanément et s’élança. Il courut jusqu’à son salut, escalada un tronc et passa sur une branche, une branche de pin.

— Il est immortel, ce salaud !

— Maintenant, il faut aller l’encercler près de la rivière, à côté du banc de sable.

Mais ce ne fut pas nécessaire. L’écureuil ne progressait plus qu’à grand-peine de branche en branche et la foule le vit immédiatement et se mit à hurler.

L’écureuil se balança sur une branche, banda ses muscles une dernière fois et tomba en plein sur la foule qui s’égosillait.

Il y eut un mouvement, comme dans un chaudron dont l’eau arrive à ébullition et, comme pour un chaudron qu’on retire du feu, le mouvement s’apaisa et les gens commencèrent à s’éloigner de l’endroit où l’écureuil gisait dans l’herbe.

La foule se dispersa rapidement : tout le monde devait aller à son travail, chacun avait ses occupations en ville, sa vie. Mais personne ne s’en fut sans avoir jeté un coup d’œil sur le cadavre de l’écureuil, sans s’être assuré de ses propres yeux que la chasse avait été couronnée de succès et le devoir accompli. Je me rapprochai en me frayant un chemin à travers la foule qui se dispersait : moi aussi, je m’étais égosillé, j’avais tué. J’avais donc le droit de voir comme tout le monde, comme toute la ville, toutes les classes sociales et tous les partis…

Je regardai le petit corps jaune de l’écureuil, le sang qui s’était coagulé sur ses lèvres, sa petite gueule et ses yeux qui contemplaient le ciel bleu de notre ville tranquille. » [11]

L’ours-gentleman

« L’ourse se rua vers la pente qu’elle gravit plus vite qu’un lièvre, mais le vieux mâle, lui, ne prit pas la fuite, non, il avança tranquillement à flanc de montagne, puis hâta le pas, s’offrant seul au danger qu’il avait bien sûr pressenti. Un coup de feu claqua au moment même où l’ourse disparaissait derrière la crête de la montagne. Le mâle se mit à courir de plus en plus vite sur les branchages, sur l’herbe, sur les pierres moussues, mais Izmaïlov le prit de vitesse en tirant une seconde fois. L’ours dévala la montagne comme une bûche, comme une énorme pierre, et roula droit dans la gorge du torrent, sur la glace épaisse qui ne fond qu’à partir du mois d’août. Il gisait sur la glace éblouissante, immobile, couché sur le flanc, pareil à un gros ours en peluche. Il était mort en bête sauvage, en gentleman. »[12]

La caresse audacieuse

« Bien des années auparavant, lors d’une mission de prospection, je marchais le long d’une sente d’ours, une hache à la main. J’étais suivi par le géologue Makhmoutov qui portait un fusil de petit calibre en bandoulière. Le sentier contournait un gigantesque arbre creux à moitié pourri. En passant, j’ai flanqué un coup de hache sur le bois. Une belette est tombée du creux de l’arbre sur le chemin. Elle était pleine et remuait à peine. Elle ne cherchait pas à fuir. Makhmoutov épaula son fusil et tira dessus à bout portant. Il n’avait pas pu la tuer, il lui avait seulement arraché les pattes, et le minuscule animal ensanglanté, cette mère au gros ventre à l’agonie, se traîna silencieusement vers Makhmoutov et mordit ses bottes en simili-cuir. Ses yeux étincelaient de rage, ils étaient sans peur. Le géologue s’affola et prit la fuite en courant. Je crois qu’il peut remercier son dieu que je ne lui aie pas fendu le crâne sur place, sur cette sente d’ours. Il devait y avoir dans mes yeux une lueur qui le dissuada de m’emmener la fois suivante dans ses expéditions géologiques… »[13]

La Topographie de la Kolyma

Le goulag est un espace invisible et pur, c’est un socium absent, ou alors, plus paradoxalement encore, il est présent dans les formes légales de la socialité par son absence ou son exclusion. On peut bien sûr introduire l’image du double caché et fantomatique pour le socium stalinien. Dans ce cas, toutes les relations entre les gens et le pouvoir se dédoublent. D’un côté, le goulag est un lieu de détention sans jugement ni instruction pour des millions de gens, et d’un autre côté, ce n’est pas simplement un “camp”, mais quelque chose que chaque citoyen soviétique a dans la tête, c’est-à-dire que la « connaissance » qu’il en a est une condition indispensable à sa survie. Même ceux qui ignoraient l’envergure de la terreur stalinienne avaient toujours en tête son «petit» goulag.

Les camps du goulag n’ont pas créé une infrastructure techno-socio-culturelle indispensable à l’assimilation, elle n’était pas nécessaire, car tout espace stratifié est dangereux pour un régime politique dont la courroie de transmission a toujours été le mythe de l’efficacité de la violence continuellement employée. Immense est la masse des gens déplacés, des “constructeurs du communisme” ayant perdu tout appui social, toute mémoire spirituelle et culturelle, la masse des inutiles — pourtant, même eux n’ont pas pu se rendre maîtres de ces espaces colossaux au climat rigoureux. Et néanmoins, la maîtrise de ces espaces, malgré les victimes et les pertes, allait son train. La colonisation stalinienne du Nord, de la Sibérie, de l’Extrême Orient restait la fin en soi de la raison étatique élargissant ses frontières impériales. La Raison étatique totalitaire créait continuellement pour soi des espaces particuliers, “des espaces purs”, qui demeuraient invisibles, et même inexistants, et pourtant c’était uniquement grâce à eux qu’on pouvait à tout moment déplacer des peuples, c’est uniquement grâce à eux que le processus d’exploitation des ressources naturelles et humaines pouvait continuer sans interruption. Pour quoi ? Pour la défense de l’intégrité géographique du territoire (exploité) ? Pour l’amélioration de la vie des “travailleurs” ? Pour “l’égalité, la fraternité et la liberté” ? Bien sûr que non ! Ayant achevé à “l’époque stalinienne” le passage de la colonisation extérieure, “spatio-géographique”, à la colonisation intérieure, l’empire russo-soviétique a pris des formes de plus en plus brutales et violentes. Le pouvoir tyrannique, ne connaissant ni résistance ni Loi, dévore son peuple et se dévore lui-même, ce pouvoir sans mémoire, ce pouvoir suicidaire.

Les camps du goulag sont absorbés dans un espace géographique unique, mesuré avec un théodolite, mais ils ne sont pas sur la carte. Seul le mélèze, en tant que repère de mesure et point de mémoire, indique la direction selon laquelle s’étendent les trouées des topographes effectuées par les zeks dans la taïga.[14] Il n’y a aucun autre point d’immortalité hormis ceux que donne la Nature. En attendant, le graphite revêt la signification symbolique de la trace de l’immortalité, cette mémoire collective qui au moyen de l’inscription du mélèze conserve encore l’espoir de la résurrection des morts ; dans les glaces éternelles, les morts gisent sans se décomposer[15]. Dans son remarquable essai sur le graphite, Chalamov médite sur les propriétés étonnantes de l’inscription graphitique, qui peut se conserver indéfiniment — elle est apposée sous forme d’entaille dans le tronc du mélèze, sa blessure ouverte sert de repère éternel. « Le graphite, c’est l’éternité. La plus grande dureté devenue la plus grande mollesse. Elle est éternelle, la trace laissée dans la taïga par un crayon de graphite. On entaille l’arbre avec beaucoup de précautions. On fait deux traits de scie dans le tronc du mélèze, au niveau de la ceinture et, du coin de la hache, on soulève le bois encore vivant afin de laisser une place pour l’inscription. Cela forme un toit, une petite maison, une planche propre avec un abri contre la pluie, qui est prête à garder l’inscription à jamais, presque à jamais, jusqu’à la fin des six cents années de vie du mélèze. »[16] Cette mémoire est épique, ce n’est pas nous, mais elle qui se souvient de nous ; on peut la rapprocher des diverses opérations institutionnelles de conservation de l’expérience passée (par exemple, les rituels, les archives, les musées et autres formes d’inscription). Une telle mémoire ne peut pas être saisie par une conscience individuelle, c’est-à-dire qu’elle ne se soumet pas au traitement individuel et à l’appropriation. L’arbre-mélèze se présente à nous et à Chalamov comme le symbole mnésique le plus puissant du goulag.

Dante Alighieri. INFERNO

On peut dire que Dante et sa « Divine Comédie » sont présents partout chez Chalamov : dans ses poèmes et « KR 2 », ses notes, ses souvenirs, ses lettres, ses commentaires. Le renvoi à Dante fait souvent office de contrôle de la forme poétique. Mais Dante ne servait-il qu’à cela ?[17] Dans la littérature mondiale, il n’y a pas de modèle littéraire ayant exercé plus d’influence que La Divine Comédie pour décrire la souffrance et les tourments humains avec une telle force réaliste. Non pas l’Enfer comme image formée par l’époque à partir de suppositions, de rumeurs, de peurs ecclésiastiques et à moitié païennes, mais l’Enfer réel, accessible à l’observation, interactif. Pour Chalamov La Divine Comédie était un système d’images qui l’aidaient dans sa tâche de témoignage de l’autre Enfer, celui du goulag[18]. Étudier auprès de Dante la manière de passer de l’image de la mémoire exprimée individuellement aux représentations collectives est une tâche difficile, dont Chalamov, il faut bien le dire, n’a pas réussi à venir à bout comme il le voulait. Le poète chez Dante se présente dans sa fonction traditionnelle et sa fonction la plus ancienne : celui qui se souvient de tout ce dont il faut se souvenir pour que le genre humain puisse survivre et ne pas perdre la raison.[19] Selon l’avis de chercheurs compétents, la technique de la mémoire utilisée dans le poème de Dante est proche des techniques traditionnelles de mémorisation connues dès l’Antiquité. Non pas un assemblage de fantaisies et de suppositions, mais une description tout à fait réelle et méticuleuse, selon des règles précises, de la construction tripartite du monde-espace chrétien : ENFER-PURGATOIRE-PARADIS. Le poète maîtrise savamment les moyens mnémotechniques d’organisation de la mémoire collective — la mémoire de l’espèce, de la collectivité, des institutions de la morale et de la justice.[20]

Qu’est-ce que l’image de l’Enfer aujourd’hui ? Et peut-on conserver le champ du comparable quand nous étudions le thème du goulag ? Nous savons que la structure de « l’Enfer » dans La Divine Comédie est par principe autre : on y punit les pécheurs avec une cruauté infernale et néanmoins la punition correspond à la représentation alors partagée par tous du châtiment juste. Mais si l’Enfer est pour les innocents, pour ceux qui ont cédé, qui se sont rendus, qui ont tout pris comme un destin inévitable, et même comme « une nécessité révolutionnaire » ? Il est vrai qu’on ne peut pas adresser cette question à Chalamov, qui considérait le camp comme une expérience négative, «une expérience de désagrégation» de tout l’humain dans l’humain, de son entière «déshumanisation».

| Dante Alighieri Créer des « images mémorielles » Justice (de la punition, du châtiment, selon ce qui est mérité) Sermon moralisateur, rhétorique, emblèmes Éternité, absence de temps Espace pourvu de lieux attribués pour l’éternité à des figures |

V. Chalamov Conserver la mémoire Images de l’inhumain (du bestial) dans l’homme Injustice (punition et tortures des innocents) Aucune restriction dans la transmission du « document » : ni morale, ni psychologique Temps rapide, clignotant, s’écoulant Espace sans lieu, sans frontières claires et nettes |

L’ancien prisonnier des camps ne souffre-t-il pas d’un seul et même complexe, le complexe de Virgile[21]. La figure de l’auteur de « KR » s’exfolie : nous voyons un guide (Enfer – monde du camp), un témoin (Jugement dernier), une victime (l’expérience du cadavre ambulant). Au fond, le complexe consiste en ce que celui qui nous emmène dans l’enfer de la vie du camp présume qu’il est justement celui qui sait ce que c’est qu’être un guide. Et qu’il est capable de représenter le camp tel qu’il est. Étant une victime, Chalamov connaît le camp à travers la douleur et les tourments des souffrances corporelles, à travers le traumatisme et le travail au-dessus de ses forces, à travers les passages à tabac et les maladies. Mais, en tant que témoin essayant toutefois de trouver une position à l’écart pour observer ce qui lui arrive, il connaît le camp seulement de côté, c’est-à-dire qu’il le voit à partir de l’espace de vie post-goulag : en se souvenant, il témoigne. Le guide nous emmène à la lisière de sa propre mémoire, et il dépend tellement d’elle qu’il ne peut rien promettre : ce dont il se souvient, il s’en souvient occasionnellement, et l’occasion ne dépend pas de lui. Sa mémoire longue, qui agit automatiquement, par habitude, et qui lui apporte la plus grande quantité d’images-témoignages, c’est la mémoire du corps.

Les Cinq sens du poète :

La vue, à moitié aveugle,

L’ouïe, rendue sourd par les crosses,

Le toucher, les mains gelées, insensibles,

L’odorat, enrhumé,

Le goût, juste le chaud et le froid.

Chalamov, Carnets de notes

La Mémoire du corps

Des formes de mémoire auxquelles Chalamov fait appel, je dégagerais les suivantes : la première, c’est la mémoire universelle ou collective, ses caractéristiques sont proches de celles que Carl Jung donne à l’« inconscient collectif ». Les deux autres formes de mémoire sont individuelles, ce sont celles qui se laissent interpréter localement, bien qu’elles diffèrent notablement l’une de l’autre. Bergson a été l’un des premiers à séparer la mémoire du corps ou de l’habitude de la mémoire-souvenir. Chalamov s’oriente non pas sur ce dont il se souvient, non pas sur le passé lui-même, mais sur ce qui est automatiquement restitué comme présent du passé ; cela est possible par le truchement d’une autre mémoire individuelle : la mémoire involontaire. Bergson a raison quand il dit que bien qu’elles soient différentes, il ne faut pas les séparer. C’est précisément ce que pense Chalamov. Aujourd’hui, il n’apparaît plus contradictoire qu’il parle, d’une part, de la grande quantité de choses qu’il a oubliées ainsi que de sa difficulté à se rappeler, et qu’il soit certain, d’autre part, qu’il se souvient de tout, mais qu’il s’en souvient sans se remémorer, il s’en souvient au moyen de son propre corps.

La deuxième forme de la mémoire individuelle, c’est la mémoire-souvenir, c’est quand on se souvient, ou plus précisément quand on interprète ce que nous communique fortuitement le corps : ce n’est pas nous qui nous souvenons, mais notre propre corps qui nous rappelle. En se souvenant, on effectue une sélection de signes corporels, on les compare, on leur confère un sens, c’est-à-dire qu’on essaie de se libérer du présent et de créer un effet de certitude du passé. Le corps intervient ici comme un obstacle et comme un prétexte aux souvenirs.

Dégageons à présent quelques positions : l’auteur est celui qui crée véritablement une œuvre, on ne peut pas le réduire à un observateur, bien qu’il le soit aussi ; mais pour témoigner, il faut s’appuyer sur l’expérience de la victime. Le caractère paradoxal de toutes ces substitutions consiste en ceci qu’il existe une seule voie vers le goulag, la mémoire du corps, c’est-à-dire la mémoire du corps humilié, offensé, détruit, — « les changements de mentalité sont irréversibles, comme les gelures. La mémoire fait mal comme une main gelée au premier coup de vent froid »[22]. Peut-on appeler cela une « observation participante » ? Ce n’est pas si important. C’est autre chose qui importe : le fait que ce soit justement le souvenir — ce genre rétrospectif de mimétisme auquel recourent ces stalkers et guides d’aveugle qui veulent observer sans qu’on les remarque, — qui reste une condition nécessaire, bien qu’insuffisante.[23] Chalamov est obligé de compter sur sa propre croyance en ce dont il se souvient, c’est-à-dire s’orienter non pas sur le souvenir, mais sur la mémoire absolue, la mémoire corporelle. Ce dont on se souvient est le travail de cette mémoire, et non pas de l’effort de notre volonté tirant des images d’un passé lointain. La primauté du souvenir est niée, mais l’action continue de la mémoire corporelle absolue est affirmée. L’extraction du « fait » du massif des traces mnésiques du passé doit être aussi naturelle que celle du document, de la photographie ou de n’importe quelle attestation des archives, c’est-à-dire si matériellement évidente que sa vérité n’a pas besoin d’être démontrée. Peut-il vraiment en être autrement si je suis le seul témoin de ce qui m’est arrivé, et de ce qui est arrivé à d’autres (sans qu’il y ait d’autres témoignages) ? La mémoire, éveillée par le souvenir, est chez Chalamov exclusivement la mémoire du corps.

***

Les bilans de la survie dans les camps sont toujours identiques : la désintégration. Ce qui saute tout de suite aux yeux, c’est la tentative de Chalamov de s’étudier comme un cadavre ambulant. Qui est-il, ce cadavre ambulant ? Le cadavre ambulant est celui qui a perdu ses qualités humaines (ou «presque toutes») et s’est concentré sur sa propre physiologie, sur le pur instinct de survie animal ; son but est de devenir une bête. Chalamov le formule ainsi : « Comment montrer que la mort spirituelle arrive avant la mort physique ? Et comment montrer le processus de désintégration physique à côté de la désintégration spirituelle ? Comment montrer que la force spirituelle ne peut pas être un soutien, ne peut pas arrêter la désintégration physique ? […] Comment déduire la loi de la désintégration ? La loi de la résistance à la désintégration. Comment raconter que seuls les religieux formaient un groupe relativement calme ? Que les membres du Parti et les gens exerçant une profession intellectuelle se démoralisaient avant les autres ? En quoi consistait la loi ? En la force physique ? En la présence d’une certaine idée ? Qui meurt le premier ? Les coupables ou les innocents ? Pourquoi aux yeux des gens simples les intellectuels des camps n’étaient pas des martyrs de l’idée ? Comment raconter que l’homme est un loup pour l’homme et quand est-ce que cela arrive. Où est le dernier trait au-delà duquel on perd notre humanité ? Comment raconter tout cela ? »[24] La désintégration se produit donc quand la survie devient une nécessité fondamentale à tout moment de la vie des camps. Presque à chaque seconde. Chalamov parle plus d’une fois de l’expérience négative du camp. Pour lui, les « Récits de la Kolyma » sont « une forme inhabituelle pour la fixation d’une situation exceptionnelle, de circonstances exceptionnelles, qui peuvent se trouver à la fois dans l’histoire et dans l’âme humaine. »[25] Toute l’existence est réduite à cet état de sensation corporelle dans lequel on se trouve à un moment donné. Le corps pris dans sa cohérence organico-biologique a une certaine signification, il n’est pas en mesure de sortir hors des frontières de la survie. Au centre de l’expérience des camps de Chalamov, il y a le corps humain et sa capacité à survivre dans des situations exceptionnelles, quand la menace d’anéantissement et de mort est excessivement grande. Toutes les vécus sensibles et les « sensations », fondamentalement négatifs, se gravent à différents niveaux de la mémoire profonde. Celle-ci dépend bien sûr du caractère de l’influence qu’exercent sur nous les forces qui anéantissent tout l’humain : les forces du froid, de la faim, de la violence, les forces de la maladie et du travail inutile, extrêmement épuisant. Ces forces sont des forces extérieures qui écrasent et détruisent la possibilité de toute résistance intérieure. Voici comment ces forces agissent sur les témoins de Chalamov :

« Le plus effroyable, le plus implacable était peut-être le froid. En effet, ils ne prenaient acte du froid qu’en dessous de moins 55 degrés. Ce 56e degré Celsius était déterminé par le crachat gelant en vol, par le bruit du gel, car le gel a sa propre langue, qui s’appelle en yakoute « le chuchotement des étoiles ». Nous avions assimilé ce chuchotement rapidement et violemment. Les premières gelures : les doigts, les mains, le nez, les oreilles, le visage, tout ce qui peut être atteint par le plus petit mouvement d’air. Dans les montagnes de la Kolyma, il n’y a pas d’endroit sans vent. Peut-être le froid est-il ce qu’il y a de plus effroyable.

[…] Je me souviens également que je rampe derrière le camion-citerne dans lequel il y a de l’huile de tournesol, et je n’arrive pas à ouvrir la citerne avec une pince — je n’ai pas assez de force, et je jette la pince. Mais la main expérimentée d’un prisonnier de droit commun saisit la pince, frappe la citerne, et l’huile coule sur la neige, où nous la prenons en l’avalant avec de la neige. Bien sûr, les droits communs raflent l’essentiel dans des gamelles, des boîtes de conserve, jusqu’à ce que le camion parte. Avec un camarade, je rampe en suivant les traces d’huile, je ramasse le butin d’un autre. Je sens que je maigris, que je n’arrête pas de maigrir, je me dessèche d’un jour à l’autre — il n’y a pas assez à manger, on a tout le temps faim.

La faim est la deuxième force, elle m’a détruit en peu de temps, à peu près deux semaines, pas plus.

La troisième force est l’absence de force. On ne nous laisse pas dormir, la journée de travail comptait officiellement 14 h en 1938. Je rampe autour du chantier, j’enfonce des pieux, je pioche avec mes mains gelées sans aucun espoir de parvenir à faire quelque chose. 14 heures plus deux heures pour le petit-déjeuner, deux heures pour le déjeuner et deux heures pour le dîner. Combien restait-il donc pour dormir ? Quatre heures ? Je dors, je me mets n’importe où, là où je m’arrête, et je m’endors.

Les coups sont la quatrième force. Le cadavre ambulant est battu par tout le monde : l’escorte, le chef qui nous assigne un travail, le chef d’équipe, les détenus de droit commun, le commandant de la compagnie, et même le coiffeur se sent obligé de donner une tape au cadavre ambulant. On devient un cadavre ambulant quand on s’est affaibli à cause d’un travail au-dessus de nos forces, sans dormir, un travail difficile, à moins 50 degrés. » [26]

Supporter la douleur, la gelure, la sensation constante de faim jette l’homme hors du langage, lui retire radicalement la possibilité de communiquer. La compréhension psychologique, ou détachée, de ce qui se passe ne se trouve pas au centre de la conscience de cet être agonisant. Le monde entier est perçu seulement à travers le besoin du corps — et ce dernier est continuellement menacé par la mort, la gelure, les évanouissements dus à la faim, l’inflammation, le scorbut, il est incapable d’accomplir le plus petit mouvement ou geste. Il est impossible d’écrire quand on souffre de la faim ou du froid, quand on te roue de coups, d’autant moins si l’on ajoute à cela le travail éreintant, au-dessus de nos forces. Les personnages de Beckett eux aussi rampent, peuvent à peine marcher, ils sont paralytiques, des clowns-oligophrènes et des trisomiques, mais ce ne sont pas des prisonniers des camps de Staline, ils sont loin d’être des cadavres ambulants et ils n’ont rien de commun avec eux, ils ne peuvent pas devenir ces prisonniers, même en tant que symboles. La différence entre les camps nazis et staliniens se perd dans les silhouettes des prisonniers, dans ces malades devenus fous par le froid et la faim ; ils ne peuvent pas être les symboles de quelque chose, ils sont les symboles d’eux-mêmes, ce qui veut dire que toute tentative de description symbolique du goulag doit être rejetée. La destruction des différences bat son plein, et, en fin de compte, nous obtenons le «cadavre ambulant» et le «musulman» — des unités humaines dont la capacité à survivre est équivalente à zéro. Voilà ce que sont les «véritables habitants» du goulag et d’Auschwitz.[27] La sélection est terminée.

Cependant les simples vécus humains, ces contre-forces, toutes ces tentatives de se reprendre en dépit de tout, formaient une part de la résistance. On peut parler des odeurs des aiguilles de pins ou de mélèzes, du goût des baies, des champignons secs ramassés et mangés, des cigarettes roulées, de la chaleur du poêle, du repos, de n’importe quelle nourriture, du sommeil, des habits, etc.

L’anthropologie négative étudie à quel point l’humain dans l’homme s’anéantit, s’efface, à quelle vitesse il se transforme en un être passif, indifférent, esclave, mourant, comment un homme devient une bête, un bourreau et un sadique, que grisent le sang, la torture, n’importe quel pouvoir sur autrui. Au cours de l’action constante, durant de nombreuses années, de ces forces destructrices, une désintégration du complexe commun du corps et de l’âme a lieu chez le détenu, un complexe sans lequel il n’y a pas de personnalité, de « Je » souverain et digne. Chalamov observe avec beaucoup d’attention son corps du goulag, « esclave », mutilé, comme si l’organisme lui-même était obligé, en s’adaptant aux conditions effroyables, d’« isoler » un corps-outil, un corps-double, sans lequel ce qui reste encore humain et se souvient de soi dans la forme de l’intégrité peut résister à cette terreur de chaque jour. À la place de cette expérience corporelle de résistance, dissimulée et défendue avec désespoir, l’organisme expose le corps du cadavre ambulant, de l’infirme, gelé, mutilé par le travail atroce (la brouette et la pelle)[28], frappé pour toujours par les ténèbres de la faim, un corps prêt à faire semblant d’être mort, et même à le devenir, un corps battu et brisé, où la douleur remplace la sensation de la vie… Que faire de ce corps, à quel temps appartient-il ?

Le corps-brouette

« De fait, je suis revenu de la Kolyma sans avoir acquis aucune connaissance ni appris aucun métier.

En revanche, il y a une chose que mon corps sait faire et qu’il n’oubliera jamais : c’est pousser, rouler une brouette.

Quand on prend une brouette, que ce soit la grande, l’exécrable (dix pour un mètre cube), ou la petite, la « chérie », la première chose est de se redresser. De tendre tout son corps en se tenant bien droit, les mains dans le dos. Les doigts des deux mains doivent ensuite empoigner solidement les brancards de la brouette chargée.

La première impulsion se donne avec tout le corps, le dos, les jambes et les muscles de la nuque, qui servent de point d’appui. Une fois la brouette partie et la roue lancée, on peut avancer un peu les bras et soulager légèrement les épaules.

Le rouleur ne voit pas la roue, il ne fait que la sentir, et, du début à la fin, tous les virages se prennent au jugé. Les muscles des épaules et des avant-bras servent à tourner, à rééquilibrer et à tirer la brouette dans la montée vers l’estacade. Pour la rouler sur le chemin, ce ne sont pas les plus importants.

La cohésion entre la roue et le corps, de même que la direction et l’équilibre, sont du ressort du corps tout entier, du cou et du dos autant que des biceps.

Tant que l’on n’a pas mis au point l’automatisme de ce mouvement ainsi que la répartition des forces sur la brouette et sur la roue, on n’est pas un rouleur.

Ces habitudes une fois acquises, le corps s’en souvient toute la vie, pour l’éternité. »[29]

Le corps-gant, double

« Aujourd’hui, je suis plus loin de la mort qu’en 1943 ou en 1938, quand mes doigts étaient des doigts de cadavre. Comme un serpent, j’ai laissé ma vieille peau dans la neige. Mais, aujourd’hui encore, ma nouvelle main réagit à l’eau froide. Les coups du gel sont irrémédiables, éternels. Pourtant ma main n’est pas celle du crevard de la Kolyma. Cette peau-là, arrachée à ma chair, s’est détachée de mes muscles comme un gant, et on l’a jointe à mon dossier médical.

Les empreintes digitales des deux gants sont identiques : c’est le dessin de mes gènes, des gènes de victime et de résistant. Comme mon groupe sanguin. Des érythrocytes de victime et non de conquérant. Le premier gant est resté au musée de Magadane, le musée de la Direction sanitaire, le second, je l’ai rapporté sur la Grande Terre, dans le monde humain, pour laisser tout ce qu’il y avait d’inhumain par-delà l’océan, par-delà les monts Iablonov.

À la Kolyma, on tranchait les mains des évadés que l’on rattrapait pour ne pas s’encombrer des corps, des cadavres. Des mains coupées se transportent dans une serviette ou dans un sac à dos. Car, à la Kolyma, le passeport d’un homme, qu’il s’agisse d’un travailleur libre ou d’un détenu en fuite, c’est l’empreinte de ses doigts. Tout ce dont on a besoin pour identifier un homme peut être transporté dans une serviette ou un sac à dos, et non dans un camion, un pick-up ou une Willis.

Mais mon gant, où est-il ? Où le conserve-t-on ? Car je n’ai pas eu la main coupée. »[30]

Le corps-blessure, battu

« J’avais confusément conscience d’être frappé, jeté à terre, piétiné… Mes lèvres se craquellent, le sang coule de mes gencives abîmées par le scorbut. Il faut se recroqueviller, se coucher, se blottir contre la Terre-Mère humide. Mais la terre était neige, glace et, en été, pierre — elle n’était pas maternelle. On me battait souvent. Pour n’importe quoi. Parce que j’étais un trotskiste, parce que j’étais un « Ivan Ivanovitch ». Mes flancs répondaient de tous les péchés du monde, j’étais devenu l’objet d’une vengeance officiellement autorisée. Et ce n’était jamais le dernier coup, jamais la dernière douleur.

À l’époque, je ne pensais pas à l’hôpital. Douleur et hôpital sont deux notions distinctes, surtout à la Kolyma. » [31]

Le corps-cadavre

« Ces tombes, ces grandes fosses en pierre, étaient pleines à ras bord de cadavres. Des cadavres non décomposés, des squelettes nus revêtus de peau, d’une peau sale, grattée jusqu’au sang, dévorée par les poux.

La pierre, le Nord s’opposaient de toutes leurs forces à cette œuvre de l’homme en refusant d’accueillir les cadavres en leur sein. La pierre qui devait céder, vaincue et humiliée, se promettait de ne rien oublier, d’attendre et de conserver le secret. Les hivers rigoureux et les étés brûlants, les vents et les pluies enlevèrent les cadavres à la pierre en six ans. La terre s’entrouvrit pour montrer ses dépôts souterrains, car les dépôts souterrains de la Kolyma, ce n’est pas seulement de l’or, de l’étain, du tungstène ou de l’uranium, mais aussi des corps humains non décomposés.

Ces corps glissèrent sur le flanc de la montagne, peut-être prêts à ressusciter. J’avais déjà remarqué de loin, de l’autre côté du ruisseau, ces choses qui bougeaient, qui s’accrochaient aux branches et aux pierres : je les avais vues à travers la forêt coupée et clairsemée et je pensais que c’étaient des rondins, des rondins qui n’avaient pas encore été débardés.

Maintenant, la montagne était à nu et son secret révélé. La tombe s’était ouverte et les cadavres glissaient sur la pente rocheuse. On avait creusé et taillé une immense fosse commune toute neuve près de la route à tracteur, mais qui ça, « on » ? Personne de la baraque n’avait été pris pour ce travail. Une fosse très grande. Il y aurait de la place dans cette nouvelle fosse, cette nouvelle demeure pour cadavres, aussi bien pour moi que pour mes camarades, si nous venions à geler et à mourir.

Le bulldozer avait fait un tas de tous ces corps raidis par le froid, de ces milliers de corps, de cadavres semblables à des squelettes. Tout s’était conservé ; les doigts tordus des mains, les doigts de pied purulents, les moignons des membres gelés, la peau sèche grattée jusqu’au sang et l’éclat affamé des yeux. »[32]

Ainsi, pour Chalamov, la mémoire corporelle sera l’unique mémoire ; elle seule peut s’objectiver — c’est la mémoire des mains, des odeurs, des sensations gustatives, de l’irritation de la peau, de l’influence du travail et de la torture, la mémoire de la douleur, etc. Le corps du cadavre ambulant est, dans son ouverture physique (« sa mutilation »), un témoignage unique et irréfragable, le cadavre ambulant témoigne avec son propre corps. Il s’agit des techniques de la violence directe de la torture : le corps humain est le seul objet pour l’immense machine de torture du goulag, laquelle l’oblige à travailler (quand tu es presque un cadavre ambulant), à être en bonne santé (quand tu es presque mort), à être actif et gaillard (quand le froid te détruit), à être rassasié (quand tu meurs de faim).

Deuxième partie.

Réinterprétation du trauma

Le traumatisme de l’humiliation des camps et de la dépersonnalisation passe à un nouveau stade qualitatif : à présent, d’autres personnes le voient, et elles ne savent rien de cette personne étrange qui va à leur rencontre, et dont l’excentricité ambulante est réprouvée comme une bizarrerie inadmissible. En 1967, un certificat médical est enfin délivré à Chalamov ; son contenu est le suivant :

« Le retraité Chalamov Varlam Tikhonovitch, né en 1907, souffre de la maladie de Menière, qui se manifeste par de brusques crises : chute soudaine, vertige, nausée, vomissements occasionnels, baisse brusque de l’ouïe, perte d’équilibre. En cas de crise dans la rue ou dans un endroit public, les citoyens sont priés de l’aider : l’allonger, le mettre à l’ombre, verser de l’eau froide sur sa tête, réchauffer ses pieds. Le sortir à l’air pur quand il est dans une pièce étouffante, mais pas au soleil. Ne pas l’asseoir et ne pas relever sa tête. APPELER LES SECOURS ! »[33]

Chalamov fut souvent ramassé rue Gorki par la police, qui supposait qu’il était ivre puisqu’il ne pouvait pas marcher normalement, comme tout le monde. Comment cela se passe-t-il malgré tout ? Et plus précisément quel est le mécanisme psychologique d’un tel trauma ? Le trauma s’intègre mal et conserve son influence destructrice — c’est avant tout la mémoire du corps qui résiste à cette influence. Bruno Bettelheim examine le trauma des camps de deux points de vue en supposant avoir affaire à deux types de survie : physique et psychologique, et en présumant que la première n’est absolument pas une garantie de défense contre la seconde. Qu’est-ce qui est le plus efficace pour évincer le traumatique : tout oublier ou se souvenir de tout ? D’autres variantes sont possibles, mais peuvent-elles s’appliquer à Chalamov ?

Il convient de se souvenir également d’un petit ouvrage de Freud : La négation. Toute négation, si elle est dirigée sur une chose déterminée, un « objet », est une affirmation de ce qui est nié ; en niant, nous attribuons une existence à ce que nous nions, et nous le nions précisément parce que ce qui est nié existe. Voilà ce qui nous inquiète. La négation répétitive d’un seul et même objet conduit à son affirmation. Dans le cas qui nous occupe, toute expérience négative soumise à la négation se reconstitue avec une nouvelle négation. Il s’en suit que le traumatisme n’est pas surmonté, il n’est pas réintégré, ni psychiquement ni physiquement, et rien ne le limite dans son action destructrice. Il faut de plus de en plus de force pour le réprimer. Cela peut devenir un sérieux prétexte au suicide. Une autre stratégie pour surmonter le traumatisme consiste à se souvenir de tout et tout se remémorer – c’est-à-dire s’appuyer sur la mémoire du corps. Tel est le choix de Chalamov : il surmonte le trauma en composant sa nouvelle personnalité dans l’hypostase d’auteur, c’est-à-dire qu’il se ré-intègre dans un autre sujet de l’expérience (à présent, il s’agit d’une expérience exclusivement littéraire). Il utilise la littérature de témoignage comme l’instrument le plus important de sa réintégration. Mais la victoire sur le trauma est passablement douloureuse — il est difficile de devenir un TÉMOIN (DE LA VÉRITÉ). Dans cette convocation du goulag, il y a comme une tension religieuse de la fin des temps.

La Honte et la faute. Vers une éthique de la survie

Y a-t-il une honte du survivant après les camps ? Voici comment s’explique le suicide des écrivains-prisonniers des camps nazis (Jean Améry en 1978, Primo Levi en 1987) : « Est-ce pour avoir été tous deux, Améry et Levi, les « témoins d’un réel impossible » qu’ils se heurtèrent à l’impossibilité de vivre ? Est-ce de la honte du rescapé qu’ils sont morts – ou, du moins, de cette honte indicible, de cette pudeur extrême à l’égard d’un réel insurmontable ? »[34] Le cadavre ambulant des camps est dépourvu de honte, telles sont les conditions de sa survie. Là où Chalamov parle du comportement et des « atrocités » des gens, nous éprouvons avec lui un sentiment de honte, de douleur, de profonde déception à l’endroit de l’image de l’homme. Le goulag est un espace désocialisé, non pas un espace de vie, mais de survie, et il n’y a là évidemment ni honte ni conscience. Quand on réfléchit au nom que l’on pourrait donner à cette vie, le terme de « vie nue » d’Agamben ne convient pas tout à fait, il exprime une évaluation externe — la position d’une honte imputable. Comme si sous le regard de l’Autre celui qui a été conduit à un tel état d’inhumanité devait éprouver de la honte. Mais cela n’arrive pas, dans les camps il n’y a ni Autre autoritaire, ni honte en tant que telle, bien qu’il y ait quelques notions résiduelles d’honneur et de position morale que Chalamov essaie de faire valoir.

« Ainsi la pudeur humaine, par exemple. Où en sont les limites, quelle en est la mesure ? Des gens dont la vie est détruite, dont le passé et l’avenir ont été piétinés, se trouvent brusquement on ne sait pourquoi sous l’emprise d’un préjugé futile, d’un rien qu’ils ne peuvent transgresser, renier. Et cette brusque manifestation de pudeur apparaît comme un sentiment humain des plus délicats, et on s’en souvient ensuite toute sa vie comme d’une chose authentique, infiniment précieuse. Un jour, à l’hôpital, un aide-médecin, qui à cette époque n’était pas encore aide-médecin, mais qui en remplissait les fonctions, reçut l’ordre de raser des femmes, un convoi de femmes. Pour s’amuser, les gradés avaient ordonné que ce soient des femmes qui rasent les hommes et des hommes, les femmes. Chacun s’amuse comme il peut. Mais le coiffeur homme avait supplié son amie de procéder elle-même à ce rituel sanitaire ; il refusait d’admettre que sa vie était perdue, que tous ces divertissements des gradés n’étaient rien de plus qu’un peu d’écume sale à la surface de cet effroyable chaudron où sa propre vie était engloutie à jamais. Cette humanité ridicule et tendre se manifeste de manière inattendue. »[35]

Ni faute ni honte, une chose tierce se trouve dans un état intransitif entre les deux. Dans les camps, tout le monde est innocent, sauf les truands, qui purgent des peines réelles pour des crimes réels. Voici la formule : tous les coupables sont innocents, et tous les innocents sont coupables. À l’époque de la terreur politique, ce sont précisément les innocents qui sont condamnés, c’est là son sens et son but principal : persécuter et anéantir les innocents. La terreur peut être définie comme une persécution pénale (d’État) des innocents. Aucun de ceux qui sont persécutés par le régime politique n’est, de son point de vue, innocent. Parce que la faute n’est pas définie par un acte, un crime accompli, mais par l’« incivisme » et par une idéologie commune d’intimidation — par des sanctions préventives avec lesquelles la tyrannie légitime son droit au pouvoir absolu. La punition doit être démesurée, et être appliquée à tous sans tenir compte de l’âge, du sexe, du sentiment de repentir ou des assurances de dévouement. Pour Chalamov, il est évident que la répression stalinienne représente un phénomène de terrorisme d’État tout à fait différent : c’est le choix du peuple qui ne sait se débarrasser de sa servitude qu’en transformant en esclave tous ceux qui se sont considérés comme libres. Il est vrai que l’on s’adresse à la conscience du bourreau suprême : on lui présente un corps idéal du camp : « Je vis soudain qu’un seul n’avait pas encore répondu : Volodia Dobrovoltsev. Il redressa la tête sans attendre la question. La lueur des braises rougeoyantes qui venait de la porte du poêle restée ouverte lui tombait directement dans les yeux : ils étaient vifs et profonds.

— Et bien moi, sa voix état calme et lente, je voudrais être un tronc. Un tronc humain, vous comprenez ? Sans bras ni jambes. Alors je trouverais la force de leur cracher à la gueule pour tout ce qu’ils font de nous… »[36] C’est là un exemple hautement significatif. Mais l’esclave doit-il exiger du bourreau de la honte et l’aveu de ses crimes accomplis contre l’humanité ? La honte et le repentir ne doivent-ils pas d’abord venir à l’esclave, comme prise de conscience de son propre esclavage ?

La Littérature du fait.

Non pas la prose du document, mais la prose élaborée dans la souffrance comme document.

- Chalamov

Mais qu’est-ce qu’un fait ? Par fait il convient de comprendre l’authenticité du document ou de l’événement prouvé ou confirmé par différentes sources. Il est vrai qu’une question surgit : la littérature contemporaine est-elle capable de maîtriser la logique du fait et ce faisant ne pas altérer sa relation à la vérité historique ?

La littérature d’avant-garde cherche un regard non troublé et pur sur le monde, et elle le trouve dans les imitateurs automatiques de l’œil humain. De là découle la multitude de techniques d’observation utilisées par les théories littéraires d’avant-garde des années 20-30, où est opérée une division entre l’observant (ses possibilités) et ce qu’il observe. L’effet de réalité est lié à l’illusion de la découverte de la position d’observation ou du « point de vue » objectif. La littérature du fait, c’est tout un genre de nouvelle littérature révolutionnaire « de classe » ; cela comprend : « … le précis et la monographie scientifico-artistique ; le journal et le facto-montage ; le feuilleton de journal ou de magazine (il peut prendre plusieurs formes) ; la biographie (le travail sur une personne concrète) ; les mémoires, l’autobiographie et le document humain ; l’essai ; le journal intime ; le compte rendu d’une séance de procès, avec le combat social autour du processus ; la description de voyages et d’excursions historiques ; l’enregistrement de réunion et de meeting, où les intérêts de groupes sociaux, de classes, de personnes se croisent dans l’agitation ; les écrits exhaustifs du correspondant sur place (on se rappelle de la remarquable lettre de Serebrianski dans la Pravda sur la manière dont ils éteignirent l’incendie d’un puits de pétrole à Bakou) ; le discours rythmé ; le pamphlet, la parodie, la satire, etc., etc. […] Tout cela se pratiquait de temps à autre autrefois, mais tout cela se promenait séparément et était traité comme une forme « inférieure » de littérature, alors que le centre de gravité de l’art de notre époque doit se trouver là, et qu’en plus tout cela doit être lié de manière synthétique au nœud inouï encore formel où l’ancien rôle de « l’imagination libre » serait joué par la prévision dialectique »[37]. Les anciennes approches cachaient la vie, lui attribuaient des mythes et des symboles de classe mensongers (avant tout non prolétaires, nobles et bourgeois), elles ne laissaient pas voir ni sentir comment était cette vie, directement, sans intermédiaire, dans sa quotidienneté. Le regard équipé devait trouver et découvrir la vie comme elle est, dans sa simplicité aveuglante et son naturel. Et ce n’est pas tout. L’important c’est que la vie – la Nature, le Société et l’Homme lui-même – soit ouverte à la transformation et à la modification radicale. Ce regard vient de partout où l’on peut voir le monde indépendamment des significations que nous lui attribuons. Avant d’être doté du regard équipé, nous ignorons ce qu’est et comment est ce monde, ce qu’il signifie pour nous. Des moyens d’observation indépendants de l’observateur sont largement utilisés : télescopes, microscopes, des appareils pour filmer ou prendre en photo, c’est-à-dire un œil aliéné plongé en soi, ignorant les noms du monde observé. Par exemple, l’avia-œil de Sergueï Tretiakov : l’image de la terre vue d’un aéroplane. Rappelons-nous l’œil-photo de Rodtchenko et les yeux-cinéma de Dziga Vertov. Dans la littérature avant-gardiste et moderne du vingtième siècle, un nombre considérable de techniques d’observation étrangéifiée se sont accumulées. On pense à Franz Kafka et Marcel Proust, James Joyce et André Biély, Andreï Platonov et Isaac Babel ; ces techniques ont été également très utilisées dans le groupe poético-philosophique de l’Obériou (Alexandre Vvedenski, Daniil Harms, Leonid Lipavski, etc.) ; on trouve des réflexions sur ce sujet chez Walter Benjamin et Bertolt Brecht, Vsevolod Meyerhold et Sergueï Eisenstein.

Dans l’art avant-gardiste et dans les sciences humaines en générale (en incluant avant tout la phénoménologie), on observa un refus violent des conditions et des techniques antérieures de l’observation. Les expériences d’étrangéification du visible (les recherches d’une nouvelle Réalité/Vie) libérèrent l’observateur, abrogèrent son vœu séculaire de suivre le regard « tolstoïen » omniscient, susceptible de présenter au lecteur des exigences morales, de tout lui apprendre et de le former, de consolider sa croyance dans les valeurs éternelles. Et quand la littérature s’est libérée de ce regard d’auteur pénétrant tout et contrôlant la réalité, une multitude d’observateurs se concurrençant les uns les autres est aussitôt apparue, et une unique image de la littérature s’est formée à partir de fragments isolés, de « points de vue » qui ne s’annulaient pas, mais se complétaient les uns les autres.

***

Pour Chalamov le fait n’est pas une chose, mais un témoignage coïncidant avec le régime de la vérité établie dans la narration. Chalamov lui-même est un « fait », dans la mesure où il se révèle un témoin oculaire apte au témoignage (ayant enduré le froid, la faim, l’humiliation et la torture). On ne peut pas interpréter de tels faits, ils ne se laissent pas expliquer, on peut seulement les rejeter, les anéantir, effacer leurs traces, mais on ne peut pas les annuler. Il ne faut pas oublier que la physiologie du goulag est le fondement factographique des fondements de la prose documentaire de Chalamov. Le fait reçoit le critère de la véracité comme conséquence du témoignage. Ainsi l’écriture peut se révéler apparentée à une séance de spiritisme où l’auteur-médium produit des signes d’écriture en se soumettant aux forces inconnues d’un autre monde, bien qu’il n’ait lui-même aucune relation avec lui, qu’il soit juste un intermédiaire. Écrire comme si ce n’était pas nous qui écrivions, mais qu’on écrivait à travers nous : « La difficulté réside dans le fait de trouver, de ressentir un besoin. Une main qui dirige ta plume. Si c’est la main d’un homme, mon travail est imitatif, je suis un épigone. Si c’est la main d’une pierre, d’un poisson ou d’un nuage, je m’abandonne à ce pouvoir, peut-être involontairement. Comment savoir où finit ma volonté propre et où commence le pouvoir de la pierre. » [38] La langue doit être libérée de sa propre compétence langagière, elle doit être portée au maximum vers ce qu’elle doit exprimer, « fixer », « refléter », « transmettre ». C’est une autre affaire que de savoir si une telle approche est possible dans d’autres conditions d’observation/de remémoration. [39]

Si l’on examine les Récits de la Kolyma exclusivement comme un document, on se heurte à un problème insoluble : comment libérer ce « document » de son aspect artistique et métaphorique, de ses orientations, ses teintes et tonalités esthético-morales, puisqu’il devrait se limiter à témoigner ? Chalamov s’en rapporte à l’avènement du siècle d’une nouvelle littérature, la littérature de document, et ce, même s’il comprend le document comme une image artistique forcée.

« En quelle langue parler avec le lecteur ? Si l’on vise l’authenticité, la vérité, la langue sera pauvre et maigre. La métaphoricité, la complexité du discours apparaît à un certain degré de développement et disparaît quand ce degré est enjambé sur le chemin du retour. La direction, les criminels, les voisins — littéralement tout le monde — sont agacés par l’enflure du discours intellectuel. Et sans s’en rendre compte, l’intellectuel perd tout « l’inutile » dans sa langue… Tout le récit qui suit est aussi, de ce point de vue, irrémédiablement condamné à la fausseté, au mensonge. Je ne me suis jamais attardé sur une longue pensée. Mes tentatives en ce sens me causèrent toujours une douleur purement physique. Pas une fois durant ces années je n’ai admiré un paysage — si j’ai retenu quelque chose, je l’ai retenu plus tard. Pas une fois je n’ai trouvé en moi la force d’une indignation énergique. Je pensais à tout avec soumission, bêtement. Cette bêtise morale et spirituelle avait un bon côté : je n’avais pas peur de la mort et j’y pensais avec calme. Plus par la pensée de la mort, j’étais occupé par la pensée du repas, du froid, de la pénibilité du travail — en un mot, de la pensée de la vie. Et d’ailleurs était-ce une pensée ? C’était une forme de pensée instinctive, primitive. Comment revenir à cet état et avec quelle langue le raconter ? L’enrichissement de la langue, c’est l’appauvrissement du récit dans le sens de la facticité, de la véridicité.

Je suis contraint d’écrire dans cette langue dans laquelle j’écris aujourd’hui, et, cela va de soi, elle a très peu en commun avec la langue qui permet de transmettre ces sentiments et pensées primitifs avec lesquels j’ai vécu durant ces années. Je tâcherai de rendre la succession des sensations — et c’est en cela seulement que je vois la possibilité de conserver la véridicité de ce qui est exposé. Tout le reste — les pensées, les mots, les descriptions de paysages, les citations de livres, les raisonnements, les tableaux de la vie quotidienne — ne sera pas véridique à un degré suffisant. Mais j’aimerais pourtant que cette vérité soit la vérité de ce jour-là, la vérité d’il y a vingt ans, et pas la vérité de ma façon présente de sentir le monde. »[40]

Chalamov proclame l’efficacité de la non- artisticité du document, y voyant le résultat d’un travail artistique. C’est la même question wittgensteinienne : comment écrire sur ce sur quoi il est impossible d’écrire. Je lis les vers de Chalamov, je les compare avec sa prose, avec la confiance en mes propres intuitions de lecture (« préparée ») et je ne sens pas tant, bien sûr, de fausseté et d’inexactitude dans le ton de son écriture que de tension intérieure. Chalamov voyait dans l’écriture hautement artistique une image idéale (un canon) de la littérature à laquelle il aspirait. Cette aspiration était une sorte de compensation pour les années passées dans les camps staliniens, une preuve que l’on peut se relever, comme cette branche de mélèze, de la mort et de la soumission. On peut deviner ce que craint Chalamov et ce dont il accuse les autres : la littérarité. Les procédés toujours plus parfaits de l’écriture littéraire entravent la transformation de la prose en document. Dans KR 2, il y a une aspiration constante à la réalisation hautement artistique, un sentiment esthétique, une forme d’ajout qui affaiblit l’effet de la vérité (de l’authenticité). Il y a parfois des mots et des combinaisons étrangers, inopportuns, justifiés par l’esthétique, mais quelque peu décoratifs et distrayants pour le lecteur. Cela se remarque encore davantage dans les poèmes de Chalamov, où le rythme simplifié affaiblit constamment l’effet du vers. Il m’a semblé que c’était comme si Chalamov avait trouvé une possibilité d’expression « véritable » de l’expérience du goulag, ce qui aurait dû détruire toute forme imposée de l’extérieur par les poncifs réalistes de la prose russe classique et n’aurait pas cédé à l’esthétisation de l’expérience des camps. Une forme beaucoup plus libre était nécessaire, proche des « vers libres », une forme qui ne soit pas limitée par des procédés poétiques facilement identifiables. Mais Chalamov n’a pas pu atteindre le niveau d’une telle expérience. Et dans la prose, Chalamov conserve de l’intérêt pour l’intrigue avec un penchant pour la moralisation, et certaines conventions du style minimaliste atténuent clairement l’horreur et le caractère inhumain du goulag.

Ni Chalamov ni Soljenitsyne ne purent parvenir à refléter directement la structure du monde du goulag. Il est vrai que Soljenitsyne ne s’était pas fixé d’autres tâches que celles de la révélation, de « la découverte de la vérité », de la restauration de la mémoire des crimes staliniens. Et cette tâche consistait à trouver une langue qui permettrait vraiment de refléter la réalité du goulag, sans intervention esthétique ou historique… Soljenitsyne crée sa propre langue russe universelle, une « langue-patois » (avec son dictionnaire), et il se délivre d’un coup du mutisme du goulag à l’aide de sa langue littéraire universelle.

De temps à autre, la littérature se heurte à des faits qui ne se laissent pas incarner artistiquement : « … comment raconter ce qu’il est impossible de raconter ? Il est impossible de trouver des mots. Peut-être aurait-il été plus simple de mourir ».[41] Chalamov doute-t-il que la littérature puisse rester la même, réaliste par exemple (dans le sens classique, aristotélicien) ? Est-elle possible la langue dans laquelle il n’y aurait rien de l’ordre de la compassion, de l’espoir, de la douleur, pour nous donner la possibilité de voir tout ce dont il est impossible de parler ? Et nous resterions après cela sains d’esprit ? Cet œil qui ne cligne pas, l’œil-taie, voit tout, y compris les moindres détails, y compris ce qu’il y a de plus horrible, il le voit de près qui plus est, mais il ne comprend rien ; il s’apparente au regard gogolien (« deux balles noires ») et au regard platonovien de l’« eunuque de l’âme ». La langue, même aussi subtilement travaillée par la littérature de l’avant-garde, ne convient pas. La tâche de la littérature n’est pas dans le renforcement des possibilités de la description réaliste du goulag (laissons cela à l’intrépidité des historiens), mais de faire en sorte que pour le goulag, il n’y ait absolument pas de langue. Cette tâche s’accomplit seulement par le refus de la littérature elle-même et en se tournant vers la recherche d’une langue particulière qui pourrait dire quelque chose sur ce dont il est impossible de parler.

Même si, comme nous le savons aujourd’hui, Chalamov avait parfaitement compris ce qui devait arriver à la littérature après « la honte du goulag » et « les cendres d’Auschwitz », il espérait tout de même transmettre cette expérience de l’inhumain à partir des possibilités dont il disposait en tant que témoin/victime des crimes staliniens. C’est pourquoi un témoignage personnel signifiait pour lui bien plus que la littérature.

Le Témoin